PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI Nº 3.134, DE 29 DE MAIO DE 2025

|

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO. |

Como Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Política Municipal de Saneamento Básico de Iúna, com fundamento na Lei Federal 11.445/07 e suas alterações, tem como objetivo, respeitadas as competências da União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio ambiente equilibrado buscando o desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido.

1º Para os efeitos desta lei considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de:

I- abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;

II- esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;

III- limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e

IV- drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes.

2º Nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) ou outras áreas do perímetro urbano ocupadas predominantemente por população de baixa renda, o serviço público de esgotamento sanitário, realizado diretamente pelo titular ou por concessionário, inclui conjuntos sanitários para as residências e solução para a destinação de efluentes, quando inexistentes, assegurada compatibilidade com as diretrizes da política municipal de regularização fundiária.

Art. 2º - Os recursos hídricos não integram os serviços de saneamento básico.

1º A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços públicos de saneamento básico inclusive para a disposição ou diluição de esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei Federal nº. 9.433, de 08 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e da legislação estadual.

2º As outorgas de recursos hídricos atualmente detidas pelas empresas estaduais poderão ser segregadas ou transferidas da operação a ser concedida, permitidas a continuidade da prestação do serviço público de produção de água pela empresa detentora da outorga de recursos hídricos e a assinatura de contrato de longo prazo entre esta empresa produtora de água e a empresa operadora da distribuição de água para o usuário final, com objeto de compra e venda de água.

Art. 3º - Não constitui serviço público de saneamento a ação executada por meio de projetos e atividades individuais e específicas, desde que o usuário não dependa da intervenção direta do poder público para operar os serviços, bem como as atividades e obras de saneamento básico de responsabilidade privada, previstas em lei ou normas regulamentadoras incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador.

Art. 4º - Os resíduos originários de atividades comerciais desde que não se enquadrem como resíduos perigosos, podem ser considerados como resíduos sólidos urbanos mediante parecer técnico da área de meio ambiente.

Parágrafo único - Os resíduos industriais, de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris, de serviços de transporte, de mineração e resíduos perigosos devem observar a legislação específica quanto ao seu manuseio e destino final.

Art. 5º - Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico serão observados os seguintes princípios fundamentais:

I- universalização do acesso e efetiva prestação do serviço;

II- integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados;

III- abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;

IV- disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

V- adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI- articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante;

VII - eficiência econômica e sustentabilidade;

VIII - estímulo à pesquisa, ao desenvolvimento e à utilização de tecnologias apropriadas, consideradas a capacidade de pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e a melhoria da qualidade com ganhos de eficiência e redução dos custos para os usuários;

IX- transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos decisórios institucionalizados;

X- controle social;

XI- segurança, qualidade e regularidade;

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos;

XIII - redução e controle das perdas de água, inclusive na distribuição de água tratada, estímulo à racionalização de seu consumo pelos usuários e fomento à eficiência energética, ao reúso de efluentes sanitários e ao aproveitamento de águas de chuva;

XIV - prestação regionalizada dos serviços, com vistas à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços;

XV - seleção competitiva do prestador dos serviços; e

XVI - prestação concomitante dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.”.

CAPÍTULO II

DO INTERESSE LOCAL

Art. 6º - Para o cumprimento do disposto no Art. 30 da Constituição Federal no que concerne ao saneamento básico consideram-se como de interesse local:

I- o incentivo à adoção de posturas, e práticas sociais e econômicas ambientalmente sustentáveis;

II- a adequação das atividades e ações econômicas, sociais, urbanas e rurais e do Poder Público, às imposições do equilíbrio ambiental;

III- a busca permanente de soluções negociadas entre o Poder Público, a iniciativa privada e sociedade civil para a prevenção e mitigação dos impactos ambientais;

IV- a adoção no processo de planejamento, de normas relativas ao desenvolvimento urbano e econômico que priorizem a proteção ambiental, a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos naturais e que possibilitem novas oportunidades de geração de emprego e renda;

V- a ação na defesa e conservação ambiental no âmbito regional e dos demais municípios vizinhos, mediante convênios e consórcios;

VI- a defesa e conservação das áreas de mananciais, das reservas florestais e demais áreas de interesse ambiental;

VII- o licenciamento e fiscalização ambiental com o controle das atividades efetiva ou potencialmente degradadoras e poluidoras;

VIII - a melhoria constante da qualidade do ar, da água, do solo, da paisagem e dos níveis de ruído e vibrações, mantendo-os dentro dos padrões técnicos estabelecidos pelas legislações de controle de poluição ambiental federal, estadual e municipal no que couber;

IX- o acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos;

X- a captação, o tratamento e a distribuição de água para consumo, assim como o monitoramento de sua qualidade;

XI- a coleta, a disposição e o tratamento de esgotos;

XII- o tratamento e/ou reaproveitamento de efluentes gerados por quaisquer atividades;

XIII - a drenagem e a destinação final das águas;

XIV - a garantia de crescentes níveis de salubridade ambiental, através do provimento de infraestrutura sanitária e de condições de salubridade das edificações, ruas e logradouros públicos;

XV - monitoramento de águas subterrâneas visando à manutenção dos recursos hídricos para as atuais e futuras gerações, exigindo o cumprimento da legislação.

CAPÍTULO III

DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 7º - A Política Municipal de Saneamento Básico de Iúna será executada pelas secretarias e órgãos da Administração Municipal prestadores dos serviços, cada qual no âmbito de sua competência e monitorada pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 8º - Os serviços básicos de saneamento de que trata o parágrafo único do art. 1º desta Lei poderão ser executados das seguintes formas:

I- de forma direta pela Prefeitura;

II- por empresa contratada para a prestação dos serviços através de processo licitatório;

III - por empresa concessionária escolhida em processo licitatório de concessão, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95;

IV - por gestão associada com órgãos da administração direita e indireta de entes públicos federados por convênio de cooperação ou em consórcio público, através de contrato de programa, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº. 11.107/05.

1º A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não integre a administração municipal depende de celebração de contrato, sendo vedado a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.

2º Excetuam do disposto no artigo anterior os serviços autorizados para usuários organizados em cooperativas, associações ou condomínios desde que se limite a:

a) determinado condomínio;

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários.

3º Da autorização prevista no parágrafo anterior deverá constar a obrigação de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específicos, com os respectivos cadastros técnicos.

Art. 9º - São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico;

I- a existência prévia de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços;

II- a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade ou órgão de regulação e de fiscalização;

Art. 10 - Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, além das seguintes disposições:

I- a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área a ser atendida;

II- inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em conformidade com os serviços a serem prestados;

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas;

III - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços, em regime de eficiência, incluindo:

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;

c) a política de subsídios;

IV - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, incluindo, entre outras, a alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de água de reuso, com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e o contratado, caso aplicável;

V - metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato;

VI - repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;

VII - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços;

VIII -as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços.

1º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou de acesso às informações sobre serviços contratados.

2º Na prestação regionalizada, o disposto neste artigo e no anterior poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos.

3º Fica vedada a distribuição de lucros e dividendos, do contrato em execução, pelo prestador de serviços que estiver descumprindo as metas e cronogramas estabelecidos no contrato específico da prestação de serviço público de saneamento básico.

Art. 10-B - Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados nos termos desta Lei, bem como aqueles provenientes de licitação para prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B da Lei Federal nº 14.026 de 15 de Julho de 2020.

Art. 11 - Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% (noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de tratamento.

Art. 12 - Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por contrato e haverá órgão único encarregado das funções de regulação e de fiscalização, adequadas às normativas publicadas pela ANA, nos termos da Lei Federal 14.026/2020.

Parágrafo único - Na regulação deverá ser definido, pelo menos:

I- as normas técnicas relativas à qualidade e regularidade dos serviços aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos;

II- as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores dos serviços;

III- a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores dos serviços;

III- os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso;

V- o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um Município.

Art. 13 - O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se refere o Art. anterior deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos:

I- as atividades ou insumos contratados;

II- as condições recíprocas de fornecimento e de acesso a atividades ou insumos;

III- o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação;

IV- os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional das atividades;

V- os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação;

VI- as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas unilaterais;

VII - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento;

VIII - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização das atividades ou insumos contratados.

CAPÍTULO V

DA PARTICIPAÇÃO REGIONALIZADA EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 14 - O Município poderá participar de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico que é caracterizada por:

I- um único prestador dos serviços para vários Municípios, contíguos ou não;

II- uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive sua remuneração; III - compatibilidade de planejamento.

1º Na prestação de serviços de que trata este artigo, as atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas:

a) por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação técnica entre entes da Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal;

b) por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços.

2º No exercício das atividades de planejamento dos serviços a que se refere o caput deste artigo o titular poderá receber cooperação técnica do Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.

Art. 15 - A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá ser realizada por:

I- órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de economia mista estadual ou municipal;

II- empresa a que se tenha concedido os serviços.

1º O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o conjunto dos municípios.

2º Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço para cada um dos municípios atendidos.

CAPÍTULO VI

DA REGULAÇÃO E CONTROLE

Art. 16 - A regulação não poderá ser exercida por quem presta o serviço e atenderá aos seguintes princípios:

I- independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira do órgão regulador;

II- transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.

Art. 17 - São objetivos da regulação:

I- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a satisfação dos usuários;

II- garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;

III- prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência;

IV - definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiros dos contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzem a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade;

V- definir as penalidades.

Parágrafo único - A regulação e controle de serviços de saneamento básico ficarão sob a responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná - AGEPAR, ou a outra entidade que venha a substituí-la.

Art. 18 - O órgão ou entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos:

I- padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;

II- requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;

III- as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos prazos;

IV- regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão;

V- medição, faturamento e cobrança de serviços;

VI- monitoramento dos custos;

VII- avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;

VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;

IX- subsídios tarifários e não tarifários;

X- padrões de atendimento ao público e mecanismo de participação e informação;

XI- medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.

1º As normas previstas neste artigo deverão fixar prazo para os prestadores de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de reclamações relativas aos serviços.

2º O órgão ou entidade fiscalizadora deverá receber e se manifestar conclusivamente sobe as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente atendidas pelos prestadores dos serviços.

Art. 19 - Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, poderão ser adotados os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de abrangência da associação ou prestação.

Art. 20 - Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão fornecer ao órgão ou entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.

1º Inclui-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos.

2º Compreendem-se nas atividades de regulação a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios.

Art. 21 - Deve ser dada ampla publicidade aos relatórios, estudos e decisões e instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços, bem como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer um do povo, independentemente da existência de interesse direto.

1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.

2º A publicidade a que se refere o caput deste artigo deverá se efetivar, preferencialmente, por meio de site na internet, não excluindo os demais meios de comunicação.

Art. 22 - É assegurado aos usuários dos serviços públicos de saneamento básico:

I- amplo acesso a informações sobre os serviços prestados;

II- prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos;

III- acesso a manual de prestação do serviço e de atendimento ao usuário, elaborado pelo prestador e aprovado pelo órgão ou entidade reguladora;

IV- acesso a relatório periódico sobre a qualidade da prestação dos serviços.

CAPÍTULO VII

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Art. 23 - Os serviços de saneamento básico de que trata esta Lei terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:

I- de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos, conjuntamente;

II- de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime de prestação do serviço ou das suas atividades; e

III- de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, na forma de tributos, inclusive taxas, ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou das suas atividades.

1º Na instituição das tarifas, preços públicos e taxas para aos serviços de básico serão observadas as seguintes diretrizes:

a) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda os serviços;

b) geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;

c) inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;

d) recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de eficiência;

e) remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços;

f) estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços;

g) incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.

2º O Município poderá adotar subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, desde que haja avaliação prévia da Secretaria de Assistência Social e anuência do setor de Tributos.

3º As novas edificações condominiais adotarão padrões de sustentabilidade ambiental que incluam, entre outros procedimentos, a medição individualizada do consumo hídrico por unidade imobiliária, nos termos da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016.

4º Na hipótese de prestação dos serviços sob regime de concessão, as tarifas e preços públicos serão arrecadados pelo prestador diretamente do usuário, e essa arrecadação será facultativa em caso de taxas.

5º Os prédios, edifícios e condomínios que foram construídos sem a individualização da medição até a entrada em vigor da Lei nº 13.312, de 12 de julho de 2016, ou em que a individualização for inviável, pela onerosidade ou por razão técnica, poderão instrumentalizar contratos especiais com os prestadores de serviços, nos quais serão estabelecidas as responsabilidades, os critérios de rateio e a forma de cobrança.

Art. 24 - Observado o disposto no artigo anterior, a estrutura de remuneração e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os seguintes fatores:

I- categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;

II- padrões de uso ou de qualidade requeridos;

III - quantidade mínimo de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente;

IV- custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e qualidade adequadas;

V - ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em períodos distintos; VI - capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 25 - Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de baixa renda poderão ser:

I - diretos: quando destinados a usuários determinados;

II- indiretos: quando destinados ao prestador dos serviços;

III- tarifários: quando integrarem a estrutura tarifária;

IV- fiscais: quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de subvenções;

V- internos a cada titular ou localidades: nas hipóteses de gestão associada e de prestação regional.

Art. 26 - As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e poderão considerar em conjunto ou separadamente:

I- os custos decorrentes da prestação dos serviços;

II- as características dos lotes e as áreas que podem ser neles edificadas;

III- o consumo de água; e

IV- a frequência de coleta.

Art. 27 - O reajuste de tarifas de serviços públicos de saneamento básico será realizado observando- se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 28 - Poderá ser realizada cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.

Art. 29 - As revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação dos serviços e das tarifas praticadas e poderão ser:

I- periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado;

II- extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro.

1º As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelo órgão ou entidade reguladora, ouvidos os usuários e os prestadores dos serviços.

2º Poderão ser estabelecidos mecanismos tarifários de indução à eficiência, inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipação de metas de expansão e qualidade dos serviços.

3º O órgão ou entidade reguladora poderá autorizar o prestador dos serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95.

Art. 30 - As tarifas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões tornados públicos com antecedência mínima de 90 (noventa) dias com relação à sua aplicação.

Parágrafo único - A fatura a ser entregue ao usuário final deverá ter seu modelo aprovado pelo órgão ou entidade reguladora, que definirá os itens e custos a serem explicitados.

Art. 31 - Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses:

I- situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens;

II- necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza no sistema;

III- negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida, após ter sido previamente notificado a respeito;

IV- manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador, por parte do usuário;

V- inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado.

1º As interrupções programas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários, com antecedência prévia de 24 (vinte e quatro) horas através de todos os meios de comunicação disponíveis.

2º A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão.

3º A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação de pessoas e a usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas.

Art. 32 - Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador.

Art. 33 - Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores constituirão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais.

1º Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais voluntárias.

2º Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão ou ente regulador.

3º Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.

CAPÍTULO VIII

DOS ASPECTOS TÉCNICOS

Art. 34 - O serviço prestado atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas.

Art. 35 - Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços, ressalvadas as disposições em contrário da entidade de regulação e do meio ambiente.

1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observadas as normas reguladoras.

2º A instalação hidráulica predial ligada à rede de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes, ressalvada o uso de água da chuva.

CAPÍTULO IX

DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB

Art. 36 - Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Básico destinado a financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos da Política Municipal de Saneamento Básico previstos nesta Lei, cujos programas tenham sido aprovados pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico.

1º Os recursos do FMSB serão aplicados exclusivamente em saneamento básico no Município, após consulta ao Conselho Municipal de Saneamento.

2º O Plano Municipal de Saneamento Básico é o único instrumento hábil para orientar a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

3º Fica vedada a utilização dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico para pagamento de dívidas e cobertura de déficits dos órgãos e entidades envolvidas direta ou indiretamente na Política Municipal de Saneamento Básico.

4º A gestão do Fundo Municipal de Saneamento Básico será de responsabilidade conjunta entre o Secretário Executivo e o Presidente do Conselho Municipal de Saneamento de Iúna.

Art. 37 - Os recursos do FMSB serão provenientes de:

I- repasses de valores do Orçamento Geral do Município;

II- arrecadação de multas;

III- valores de financiamentos de instituições financeiras e organismos públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros;

IV- valores recebidos a fundo perdido;

V- quaisquer outros recursos destinados ao Fundo.

Parágrafo único - O resultado dos recolhimentos financeiros será depositado em conta bancária exclusiva e poderão ser aplicados no mercado financeiro ou de capitais de maior rentabilidade, sendo que tanto o capital como os rendimentos somente poderão ser usados para as finalidades específicas descritas nesta Lei.

Art. 38 - O Orçamento e a Contabilidade do Fundo Municipal de Saneamento Básico obedecerão às normas estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as estabelecidas no Orçamento Geral do Município.

1º Os procedimentos contábeis do Fundo serão executados pela Contabilidade Geral do Município.

2º A administração executiva do FMSB será de exclusiva responsabilidade conjunta entre o Secretário Executivo e o Presidente do Conselho Municipal de Saneamento de Iúna.

CAPÍTULO X

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Art. 39 - Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico, órgão colegiado, consultivo e deliberativo, de nível estratégico superior do Sistema Municipal de Saneamento Básico.

Art. 40 - São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento:

I- formular as políticas de saneamento básico, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar sua implementação;

II- discutir e aprovar o Plano Municipal de Saneamento;

III- aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal de Saneamento Básico;

IV- deliberar sobre propostas de projetos de lei e programas de saneamento financiados com recursos do Fundo Municipal de Saneamento;

V- definir os critérios para comprovação de interesse público relevante ou da existência de riscos elevados à saúde pública, para aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saneamento, a título de concessão de subsídios ou a fundo perdido;

VI- monitorar o cumprimento da Política Municipal de Saneamento, especialmente no que diz respeito ao fiel cumprimento de seus princípios e objetivos e a adequada prestação dos serviços e utilização dos recursos;

VII- atuar no sentido da viabilização de recursos destinados aos planos, programas e projetos de saneamento;

VIII- articular-se com outros conselhos existentes no Município e no Estado com vistas à implementação do Plano Municipal de Saneamento;

IX - elaborar e aprovar o seu regimento interno, bem como o Regimento Interno da Conferência Municipal de Saneamento Básico;

X- promover a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento seja fator determinante.

Art. 41 - O Conselho Municipal de Saneamento será composto pelos seguintes membros nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo:

I- Representantes do Poder Público:

a) um representante da Secretária de Meio Ambiente;

b) um representante da Secretaria de Agricultura;

c) um representante da Secretaria de Infraestrutura;

d) um representante da Secretaria de Saúde;

e) um reprsentante do Gabinete do Prefeito.

II - Representantes das entidades não governamentais:

f) dois representante de associações de moradores/lideranças comunitárias;

g) um representante da associação comercial e industrial de Iúna ;

h) dois representantes de organizações da sociedade civil;

Art. 42 - A estrutura do Conselho Municipal de Saneamento Básico compreenderá o Colegiado e a Secretaria Executiva, cujas atividades e funcionamento serão definidos no seu Regimento Interno.

CAPÍTULO XI

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 43 - A Participação Popular tem por objetivo valorizar e garantir a participação e o envolvimento da comunidade, de forma organizada, na gestão pública e nas atividades políticas administrativas.

Art. 44 - A garantia da participação dos cidadãos é responsabilidade do governo municipal e tem por objetivos:

I- a socialização do ser humano e a promoção do seu desenvolvimento integral como indivíduo e membro da coletividade;

II- o pleno atendimento das aspirações coletivas no que se refere aos objetivos e procedimentos da gestão pública, influenciando nas decisões e no seu controle;

III- a permanente valorização e aperfeiçoamento do poder público como instrumento a serviço da coletividade;

IV- os cidadãos podem participar das ações definidas nesta política por meio da ouvidoria, da atuação da sociedade civil organizada, petição, participação nas audiências públicas, reuniões do Conselho Municipal de Saneamento Básico e demais formas que vierem a ser criadas e regulamentadas pelo poder executivo.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 45 - Faz parte integrante desta Lei, como anexo, o Volume Único do Plano Municipal de

Saneamento Básico de Iúna contendo todos os Relatórios do PMSB, incluindo todos os Programas, Projetos e Ações que deverão ser executados.

Art. 46 - À Prefeitura Municipal compete promover a capacitação sistemática dos funcionários para garantir a aplicação e a eficácia desta Lei e demais normas pertinentes.

1º O processo de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá contar com a participação da população através da realização de uma ou mais audiências públicas.

2º O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saneamento Básico e englobar integralmente o território do Município.

Art. 47 - Este plano e sua implementação ficam sujeitos a contínuo acompanhamento através das publicações dos indicadores da qualidade dos serviços, bem como da implementação do PMSB, de acordo com os prazos estabelecidos no plano, da mesma forma, a revisão e adaptação às circunstâncias emergentes será revista em prazo não superior 10 (dez) anos.

Art. 48 - Ao Poder Executivo Municipal compete dar ampla divulgação do PMSB e das demais normas municipais referentes ao saneamento básico.

Art. 49 - Os regulamentos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas serão propostos pelo ente ou órgão regulador.

Art. 50 - Enquanto não forem editados os regulamentos específicos ficam em uso as atuais normas e procedimentos relativos aos serviços de água e esgotos sanitários, bem como as tarifas e preços públicos em vigor, que poderão ser reajustadas anualmente pelos índices de correção setoriais.

Art. 51 - Fica revogada a Lei Municipal nº 2.603, de 10 de agosto de 2016.

Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Iúna, Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (29/05/2025).

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA

Prefeito Municipal de Iúna

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

MUNICÍPIO DE IÚNA – ES

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PMSB – EMPRESA CONTRATADA LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES LTDA

Coordenador Geral

Robson Ricardo Resende

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA/SC 99639-2

Coordenador de Arquitetura

Osmani Vicente Jr.

Arquiteto e Urbanista

CAU A23196-7

Coordenador de Engenharia Civil

Juliano Mauricio da Silva

Engenheiro Civil

CREA/PR 117165-D

Henrique Moraes Krüger

Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/SC 122794-8

Daniel Ferreira de Castro Furtado

Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/SC 118987-6

Carmen Cecília Marques Minardi

Economista CORECON/SP 36677

Paulo Guilherme Fuchs

Administrador CRA/SC 21705

Paula Evaristo dos Reis de Barros

Advogada OAB/MG 107.935

Carolina Bavia Ferrucio Bandolin

Assistente Social CRESS/PR 10.952

Rafael Remoto Menezes

Engenheiro Ambiental CREA/SP 5063887557

Pedro Henrique Vicente

Engenheiro Civil CREA/SP 5070395829

Mike Sam James Ferreira

Engenheiro Florestal CREA/MG 142136158-2

Juliano Yamada Rovigati

Geólogo CREA/PR 109.137/D

Robert Caetano da Silva

Engenheiro Sanitarista e Ambiental CREA/BA 052102706-3

Ana Maria Carrascosa do Amaral

Engenheira Ambiental CREA/SP 5063887999

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO................................................................................................................ 27

INTRODUÇÃO....................................................................................................................... 28

1 OBJETIVOS............................................................................................................ 29

2 DIRETRIZES GERAIS ABORDADAS................................................................ 31

3 LEGISLAÇÕES E NORMATIVAS....................................................................... 32

3.1 ÂMBITO FEDERAL................................................................................................ 32

3.2 ÂMBITO ESTADUAL................................................................................................ 34

3.3 ÂMBITO MUNICIPAL............................................................................................. 36

4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO................................................................. 39

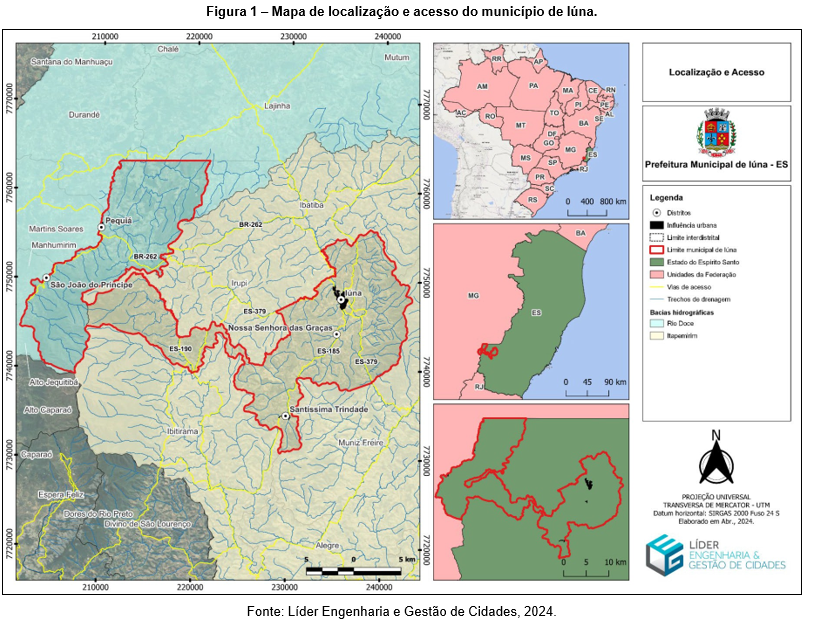

4.1 ASPECTOS REGIONAIS, LOCALIZAÇÃO E ACESSO................................... 39

4.2 HISTÓRICO.............................................................................................................. 45

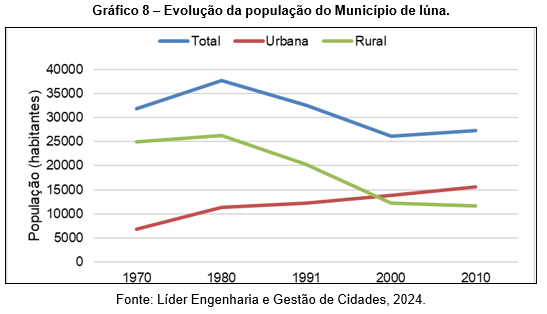

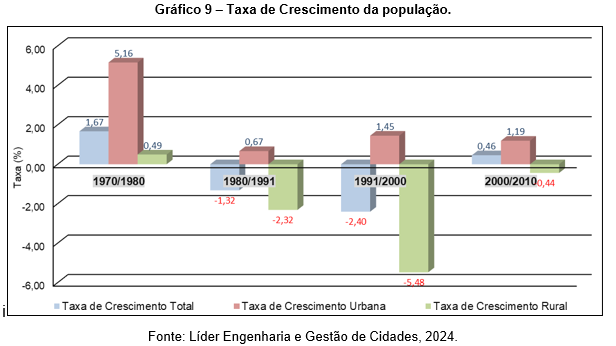

4.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS.................................................................... 47

4.3.1 Densidade Demográfica........................................................................................ 47

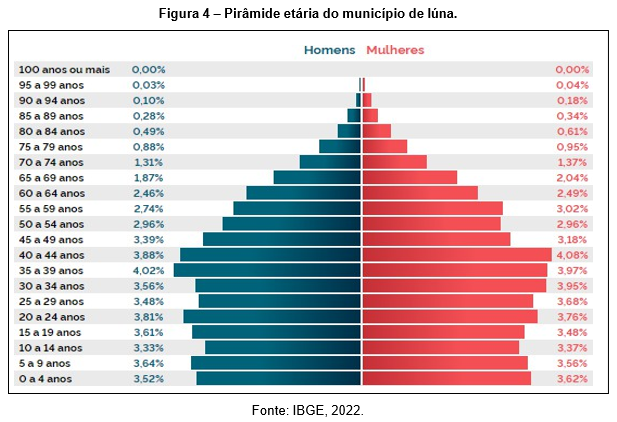

4.3.2 Distribuição etária por gênero............................................................................... 49

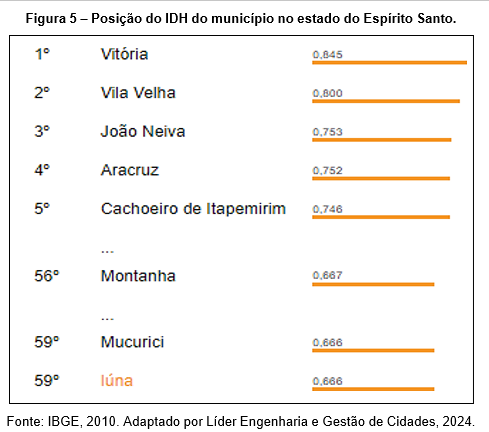

4.3.3 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH......................................................... 50

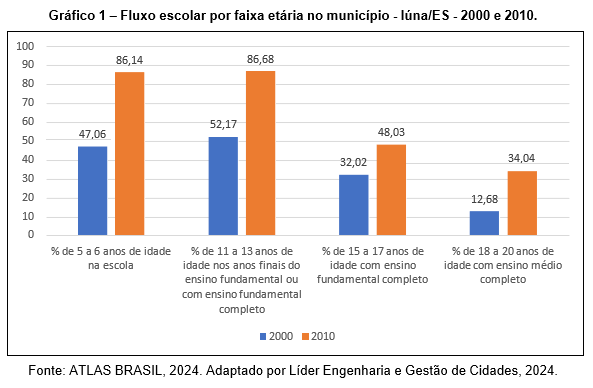

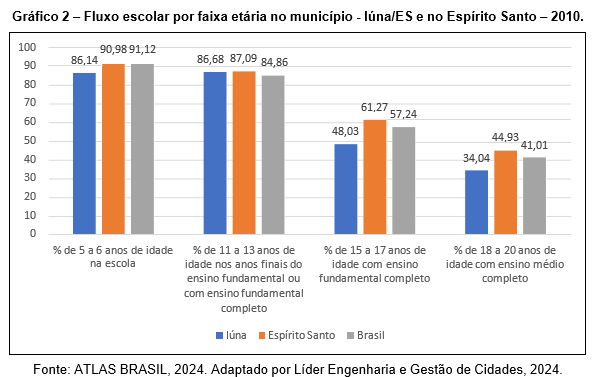

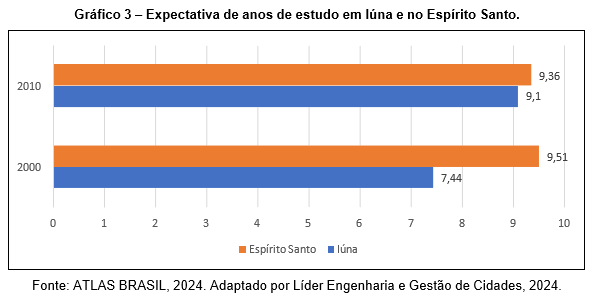

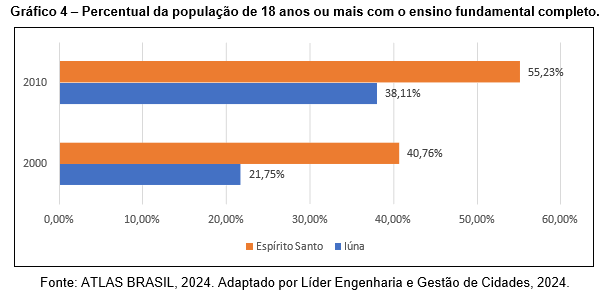

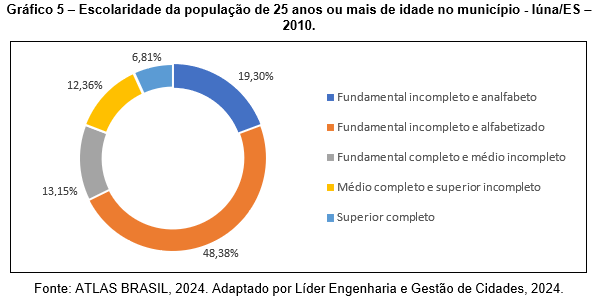

4.3.4 Educação................................................................................................................. 53

4.3.5 Razão de Dependência, Taxa de Mortalidade e Esperança de Vida............. 58

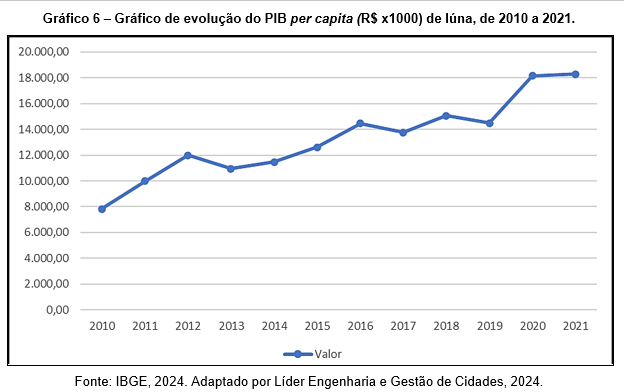

4.3.6 Economia................................................................................................................. 59

4.3.7 Produto Interno Bruto - PIB................................................................................... 60

4.3.8 Renda....................................................................................................................... 62

4.3.9 Saúde........................................................................................................................ 64

4.3.10 Vulnerabilidade Social............................................................................................ 69

4.3.11 Perfil Industrial ............................................................................................ 71

4.3.12 Infraestrutura, Serviços Públicos, calendário festivo e seus impactos nos Serviços de Saneamento Básico......................................................................... 72

4.4 ASPECTOS AMBIENTAIS..................................................................................... 74

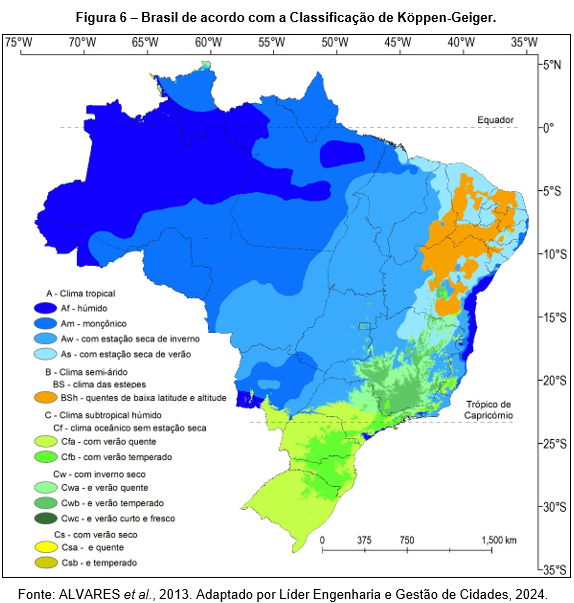

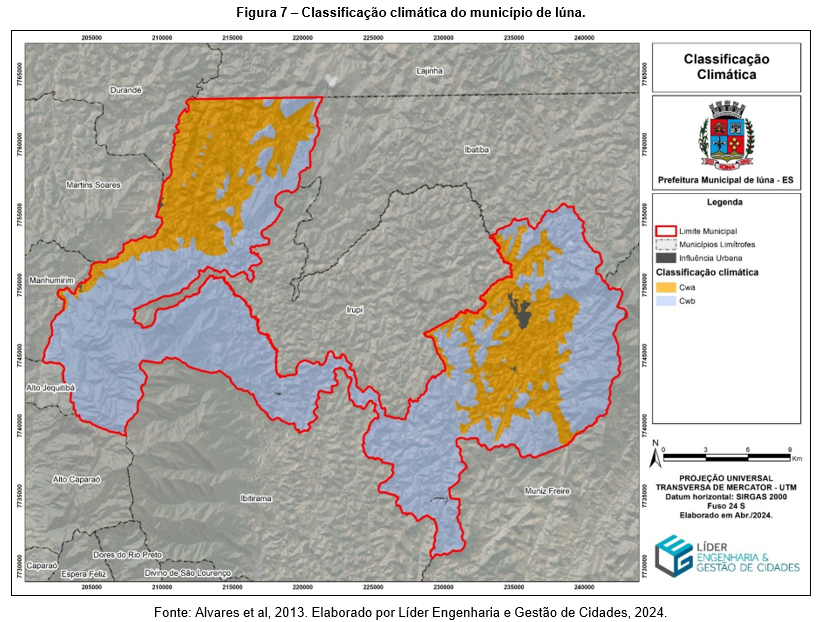

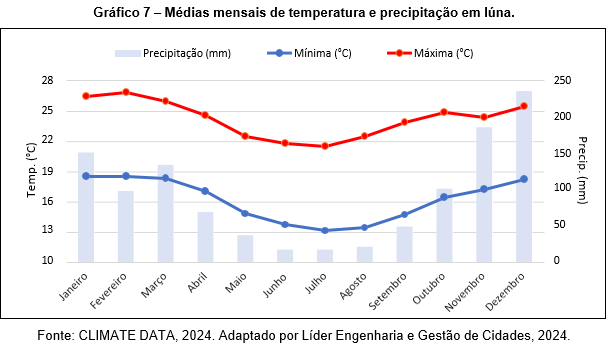

4.4.1 Clima......................................................................................................................... 74

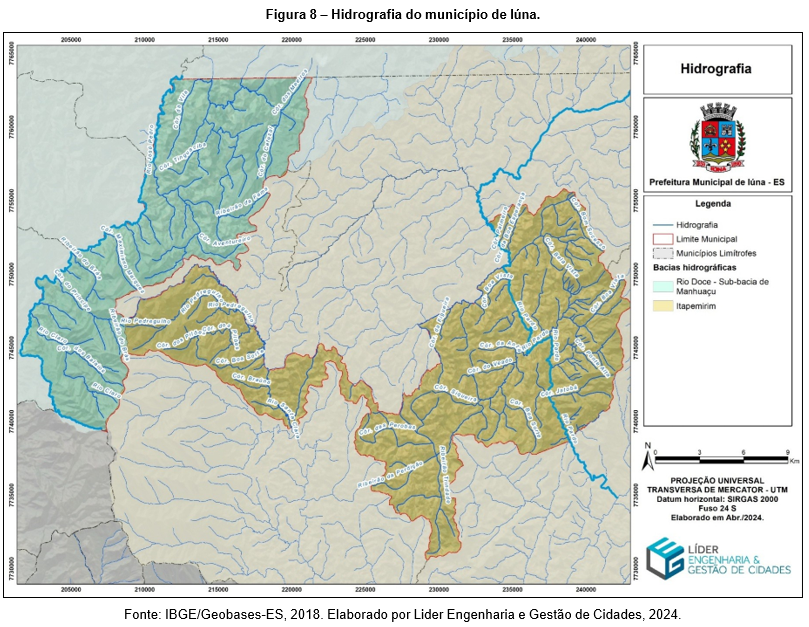

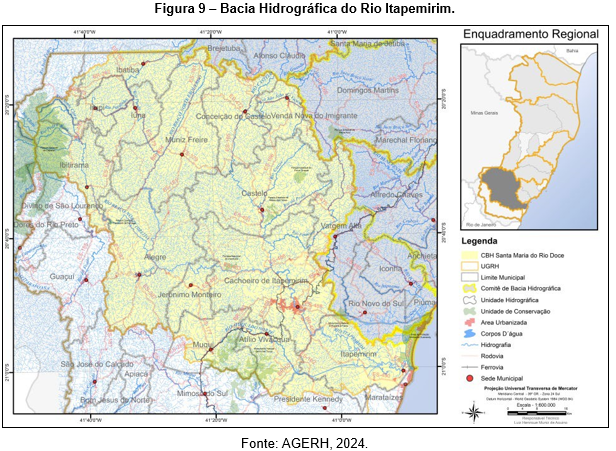

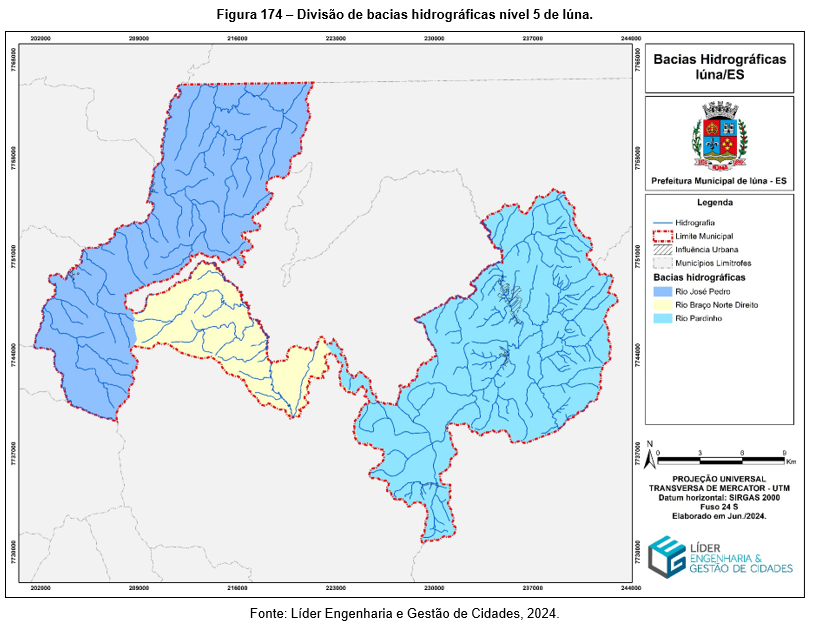

4.4.2 Hidrografia................................................................................................................ 80

4.4.3 Geologia................................................................................................................... 86

4.4.4 Geomorfologia......................................................................................................... 89

4.4.5 Declividade............................................................................................................... 91

4.4.6 Solos......................................................................................................................... 95

4.4.7 Fauna........................................................................................................................ 98

4.4.8 Flora.......................................................................................................................... 98

4.4.9 Áreas protegidas................................................................................................... 105

5 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL..................................................................... 112

5.1 NORMAS DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO............................................. 112

5.2 CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.................................................................................................................. 118

5.3 MODELO DE GESTÃO........................................................................................ 119

5.4 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA...................................................................... 120

5.5 CANAIS DE INTEGRAÇÃO E ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL.............. 123

5.5.1 Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios (PROESAM)........................................................................................................... 128

5.6 ANÁLISE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS E FLUVIAIS DO MUNICÍPIO DE IÚNA........................... 129

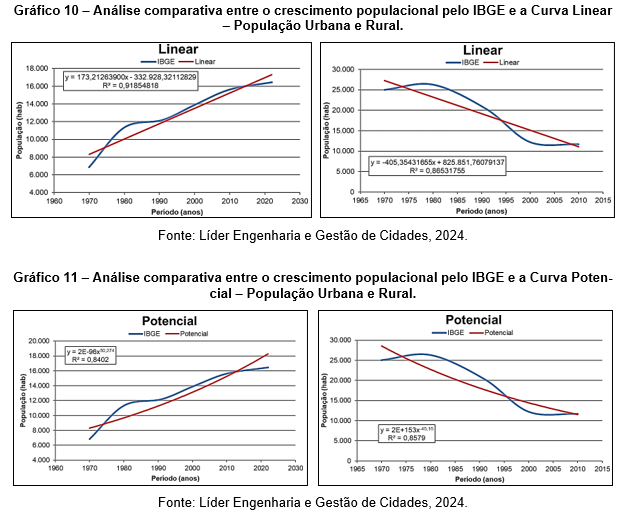

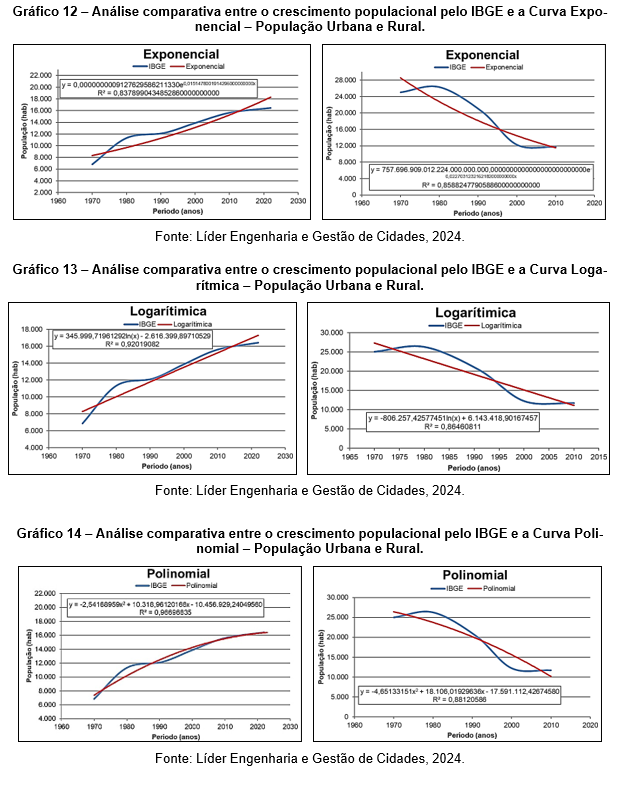

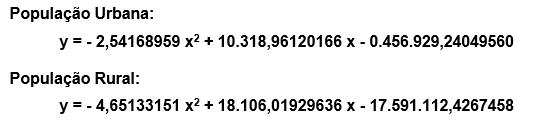

6 ESTUDO DE PROJEÇÃO POPULACIONAL................................................. 132

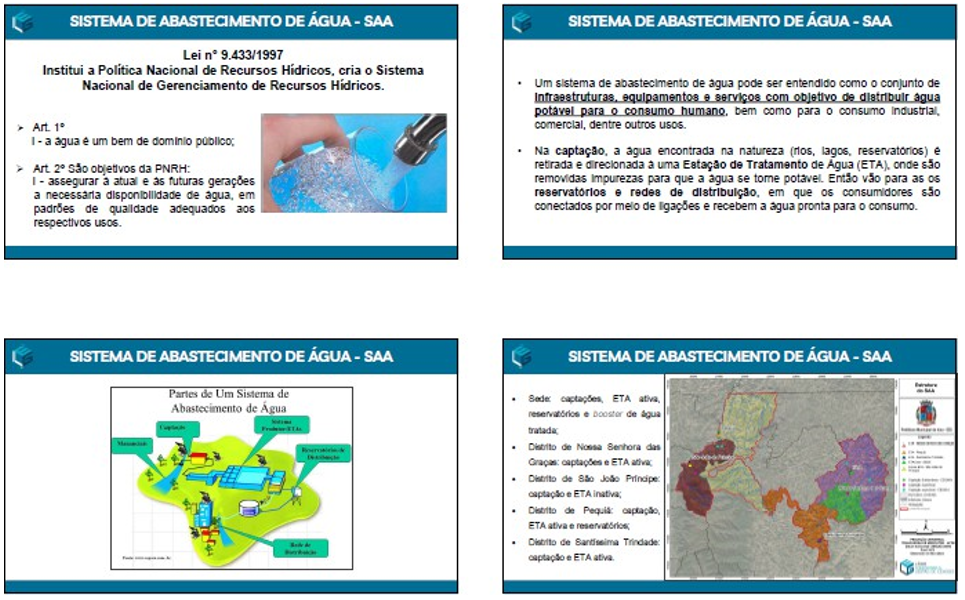

7 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA...................................... 138

7.1 DIAGNÓSTICO DO SAA..................................................................................... 138

7.1.1 Caracterização Operacional do SAA................................................................. 138

3.1.1. Panorama da situação atual do SAA................................................................. 140

7.1.1 Sistemas de controle e vigilância da qualidade da água............................... 186

7.1.2 Cobertura do Sistema de Abastecimento......................................................... 197

7.1.3 Abastecimento de Água em Localidades Rurais............................................. 198

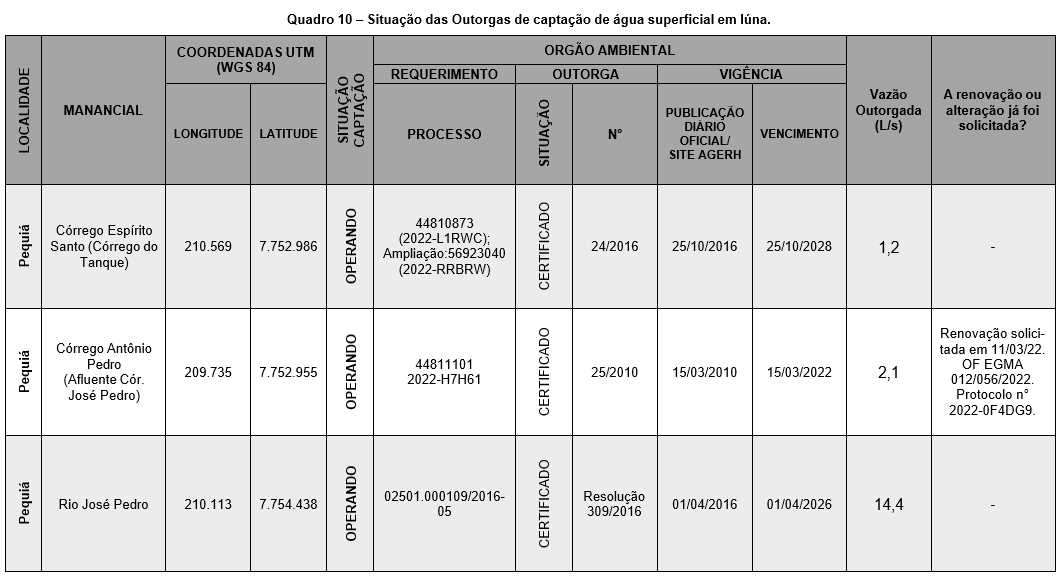

7.1.4 Estudo de Demandas e Disponibilidade de Água........................................... 201

7.1.5 Soluções Alternativas de Abastecimento de Água.......................................... 205

7.1.6 Estrutura de Tarifação, Receitas operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 207

7.1.7 Análise Crítica....................................................................................................... 211

7.2 PROGNÓSTICO DO SAA................................................................................... 213

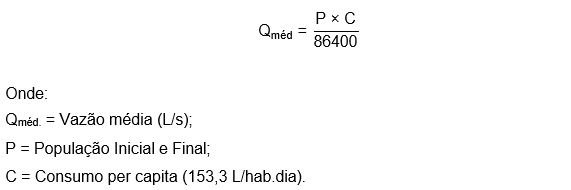

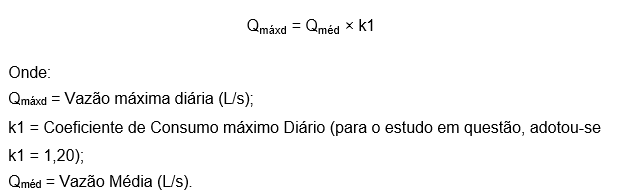

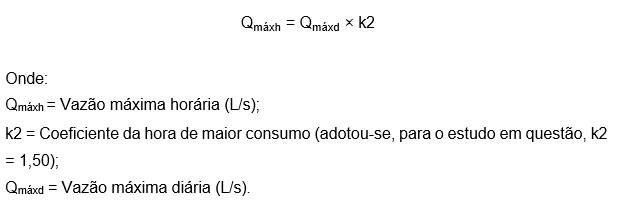

7.2.1 Projeção de demanda.......................................................................................... 213

7.2.2 Alternativas técnicas de Engenharia para atendimento da demanda calculada .................................................................................................................................. 216

7.2.3 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Abastecimento de Água ................................................................................................................................. 217

7.2.4 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o SAA........................ 223

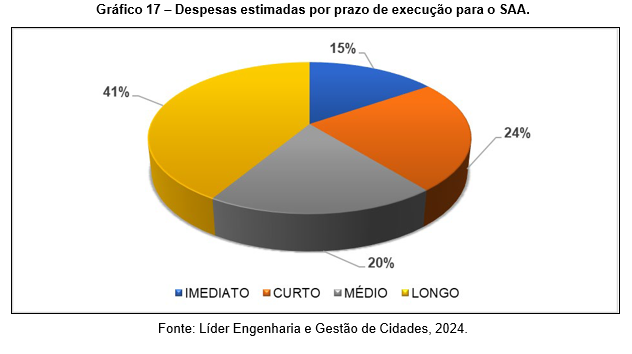

7.2.5 Análise Econômica............................................................................................... 230

8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES.............................................. 232

8.1 DIAGNÓSTICO DO SES..................................................................................... 232

8.1.1 Caracterização Operacional do SES................................................................. 232

8.1.2 Panorama da Situação Atual do SES................................................................ 234

8.1.3 Corpos Receptores de Esgoto............................................................................ 259

8.1.4 Cobertura por Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário............................... 262

8.1.5 Existência de lançamento da rede drenagem junto à rede de esgoto......... 262

8.1.6 Áreas de Risco de Contaminação..................................................................... 264

8.1.7 Geração atual de esgoto...................................................................................... 266

8.1.8 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 267

8.1.9 Análise Crítica....................................................................................................... 267

8.2 PROGNÓSTICO DO SES................................................................................... 270

8.2.1 Projeção da Vazão Anual de Esgoto................................................................. 271

8.2.2 Projeção do Crescimento da Rede.................................................................... 272

8.2.3 Cargas de Concentração.................................................................................... 273

8.2.4 Comparação de alternativas de Tratamento de Esgoto................................. 277

8.2.5 Definição de alternativas técnicas de Engenharia para o atendimento da demanda calculada.............................................................................................. 279

8.2.6 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Esgotamento Sanitário................................................................................................................. 294

8.2.7 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o SAA........................ 299

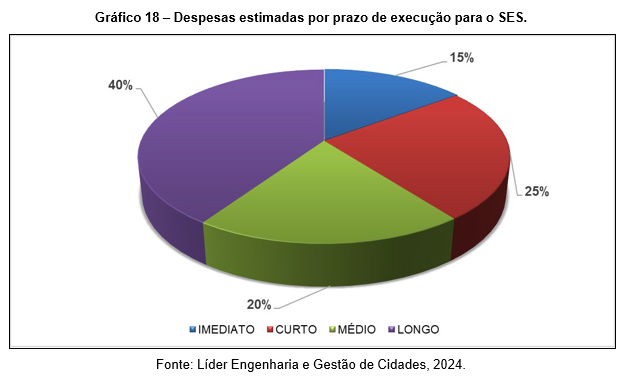

8.2.8 Análise Econômica............................................................................................... 305

9 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SLUMRS.............................................................................................................................. 307

9.1 DIAGNÓSTICO DO SLUMRS............................................................................ 307

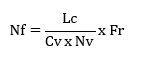

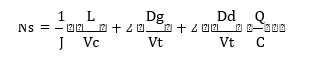

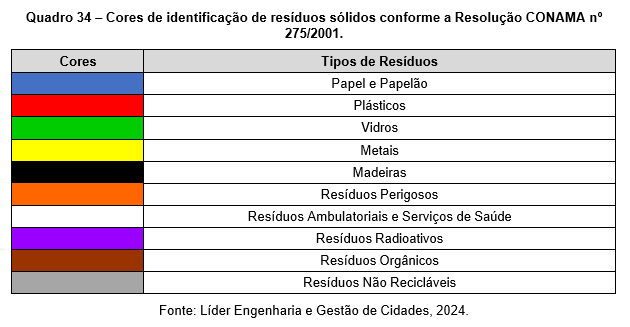

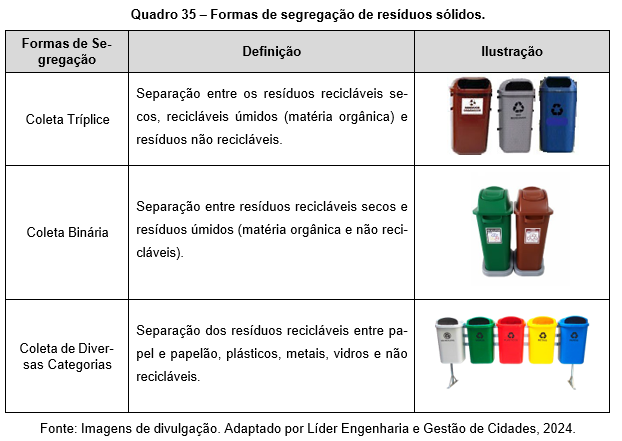

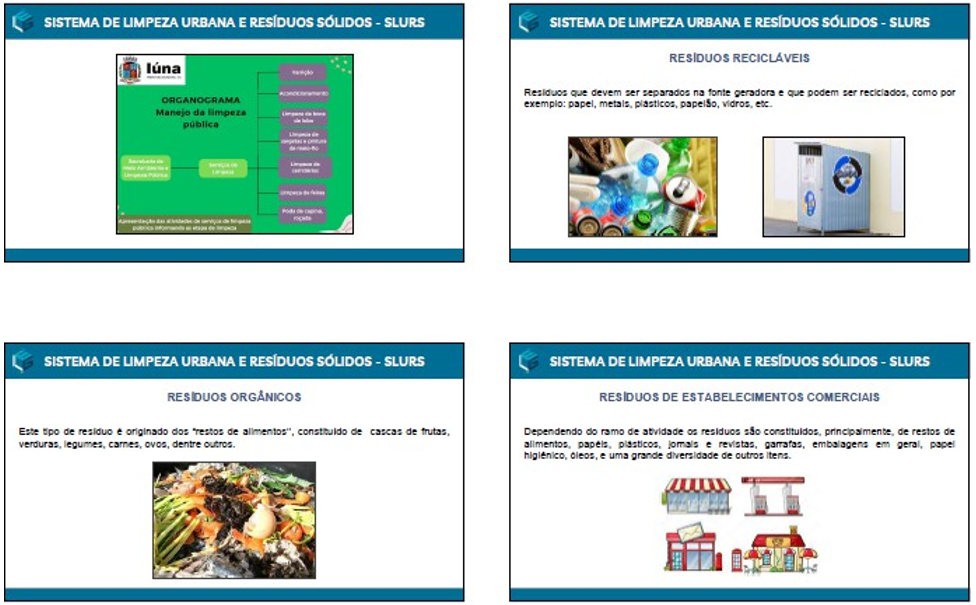

9.1.1 Classificação dos resíduos sólidos.................................................................... 308

9.1.2 Caracterização Operacional do SLUMRS........................................................ 314

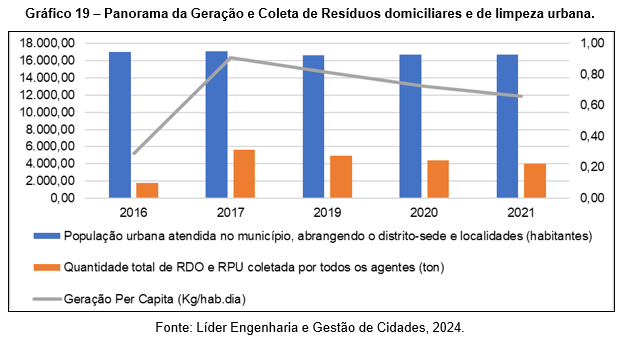

9.1.3 Principais Indicadores.......................................................................................... 316

9.1.4 Panorama da Situação Atual do SLUMRS....................................................... 320

9.1.5 Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do município de Iúna (ASCOMRI)............................................................................................................ 365

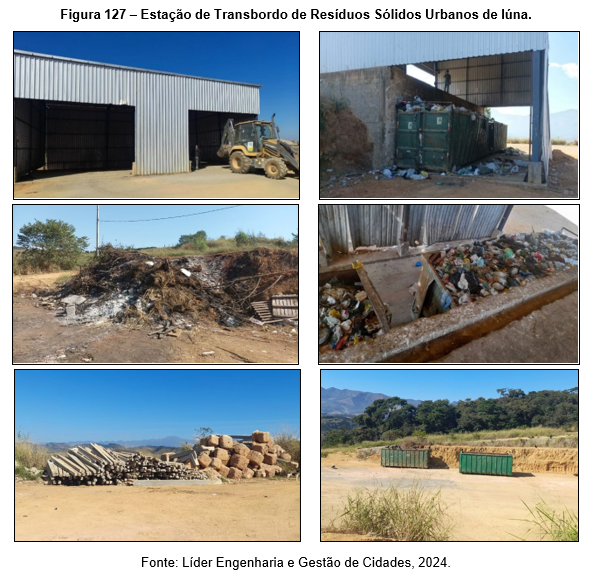

9.1.6 Estação de Transbordo........................................................................................ 367

9.1.7 Tratamento e Destinação final dos Resíduos Sólidos.................................... 369

9.1.8 Identificação dos Geradores Responsáveis pela Elaboração de PGRS..... 375

9.1.9 Identificação de áreas de disposição inadequada de resíduos e áreas contaminadas........................................................................................................ 381

9.1.10 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 382

9.1.11 Análise Crítica....................................................................................................... 384

9.2 PROGNÓSTICO DO SLUMRS.......................................................................... 387

9.2.1 Projeção da geração de resíduos com base no estudo populacional......... 388

9.2.2 Procedimentos operacionais e especificações mínimas................................ 391

9.2.3 Contratos e controle dos serviços...................................................................... 449

9.2.4 Destinação final dos resíduos............................................................................. 461

9.2.5 Indicadores de desempenho operacional, ambiental e do grau de satisfação dos usuários.................................................................................................................. 490

9.2.6 Regras para o transporte de resíduos sólidos................................................. 493

9.2.7 Definição das Responsabilidades quanto à sua implementação... e operacionalização................................................................................................. 496

9.2.8 Programas e Ações de Capacitação Técnica voltados para implementação e operacionalização do PMGIRS........................................................................... 501

9.2.9 Programas e Ações para a participação dos grupos interessados.............. 502

9.2.10 Mecanismos para a criação de fontes de negócios utilizando resíduos sólidos .................................................................................................................................. 505

9.2.11 Mecanismos de cobrança e sistemática de cálculo dos custos.................... 507

9.2.12 Medidas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem............. 516

9.2.13 Educação Ambiental............................................................................................ 521

9.2.14 Descrição das Formas e dos Limites da Participação do Poder Público Local na Gestão dos Resíduos Sólidos............................................................................ 524

9.2.15 Meios a Serem Utilizados para o Controle e a Fiscalização, no Âmbito Local, da Implementação e Operacionalização do PMGIRS e dos Sistemas de Logística Reversa.................................................................................................................. 528

9.2.16 Ações Preventivas e Corretivas a serem praticadas, incluindo Programa de Monitoramento...................................................................................................... 531

9.2.17 Ações de Emergência e Contingência para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos.......................................................................................... 532

9.2.18 Identificação de Passivos Ambientais e/ou Locais com Risco de Contaminação por Resíduos Sólidos.................................................................................................. 537

9.2.19 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos.................................................................................................. 538

9.2.20 Análise Econômica............................................................................................... 553

10 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS - SDMAPU.............................................................................................................................. 555

10.1 DIAGNÓSTICO DO SDMAPU............................................................................ 555

1.1.1 Caracterização operacional do SDMAPU......................................................... 555

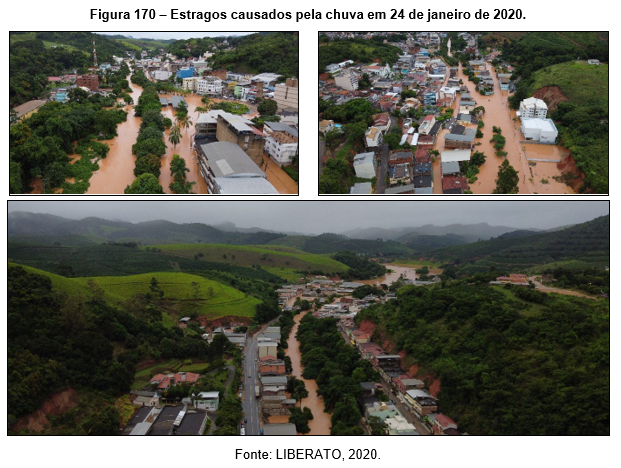

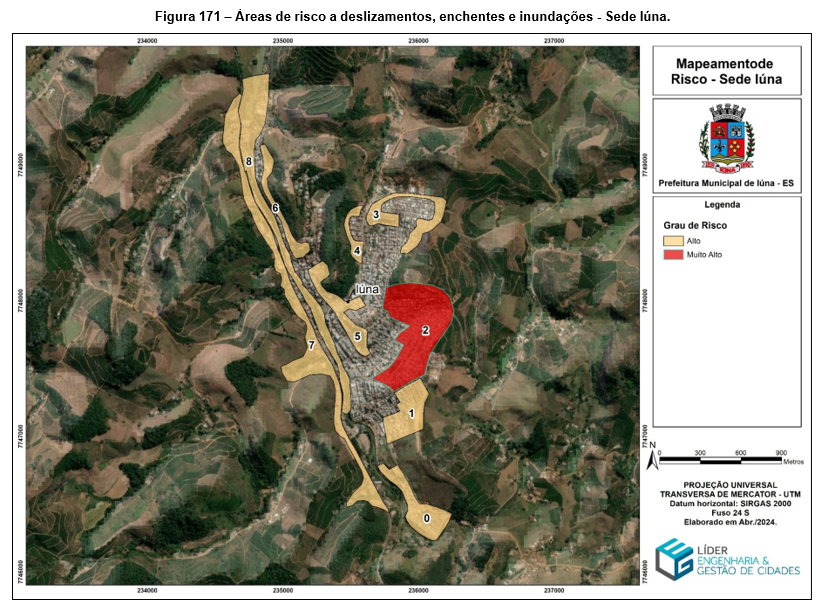

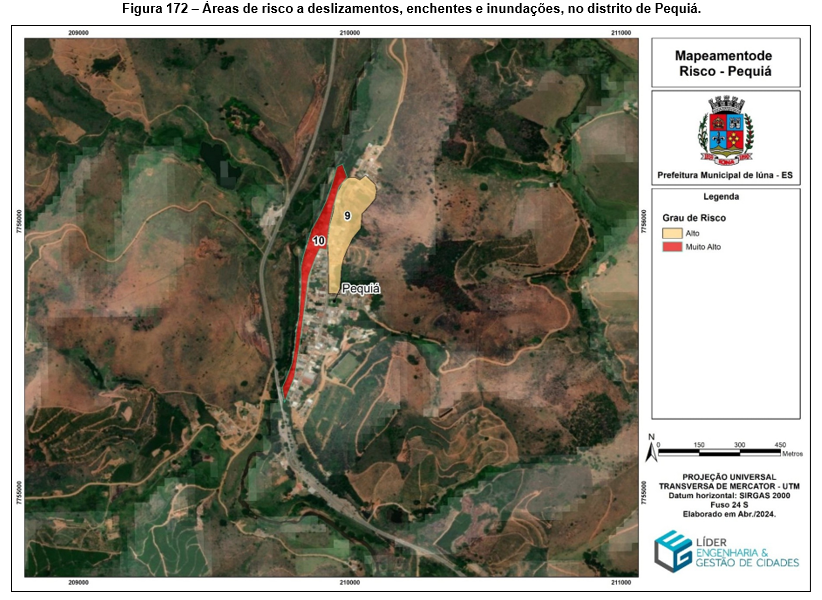

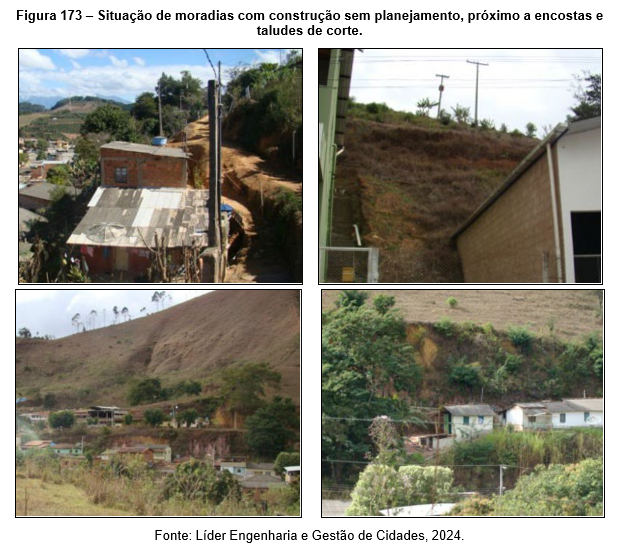

1.1.2 Áreas de risco a enchentes, inundações e movimentos de massa.............. 565

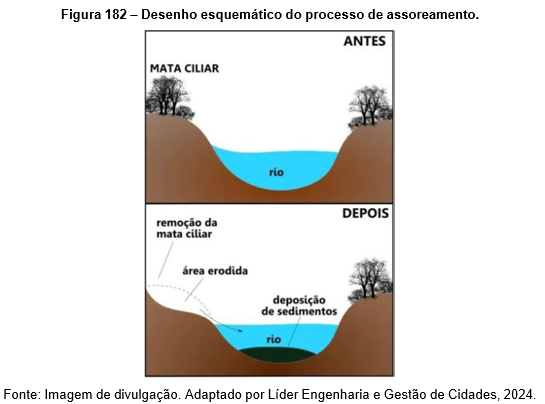

1.1.1 Erosão..................................................................................................................... 570

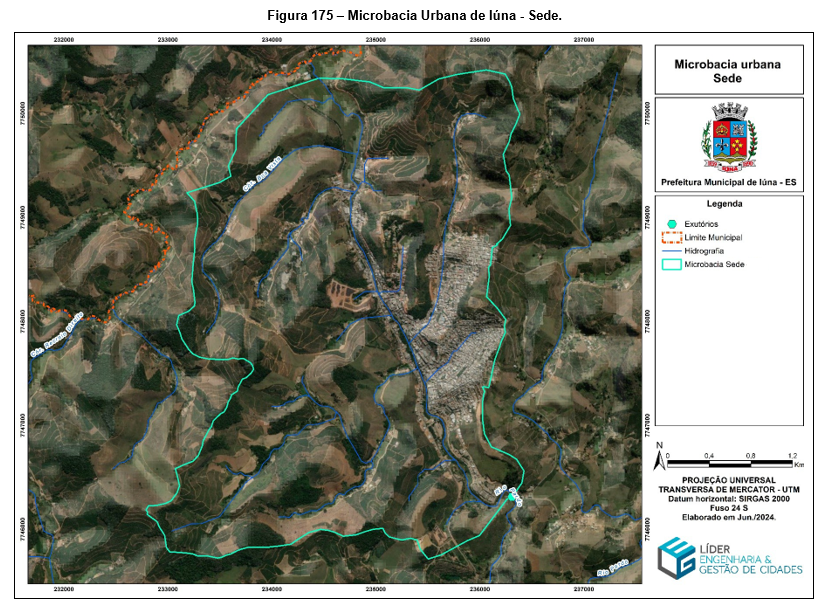

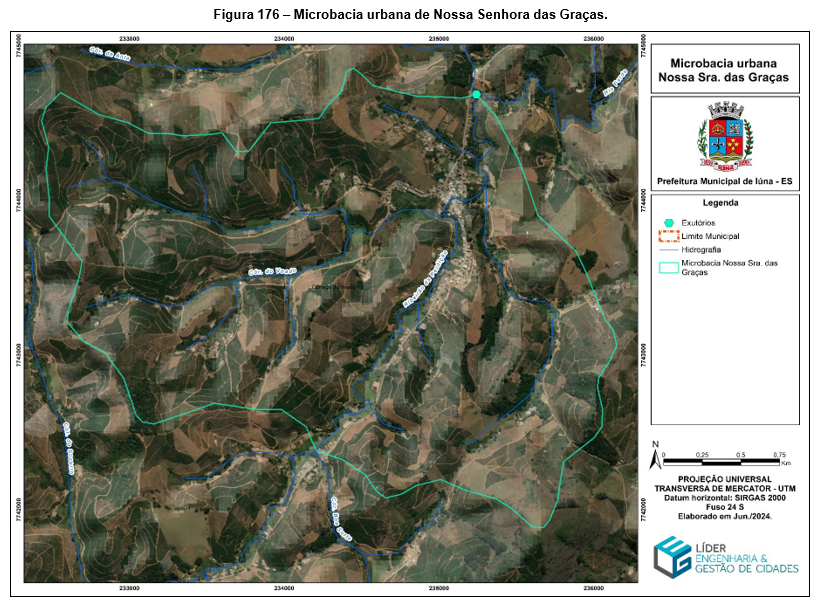

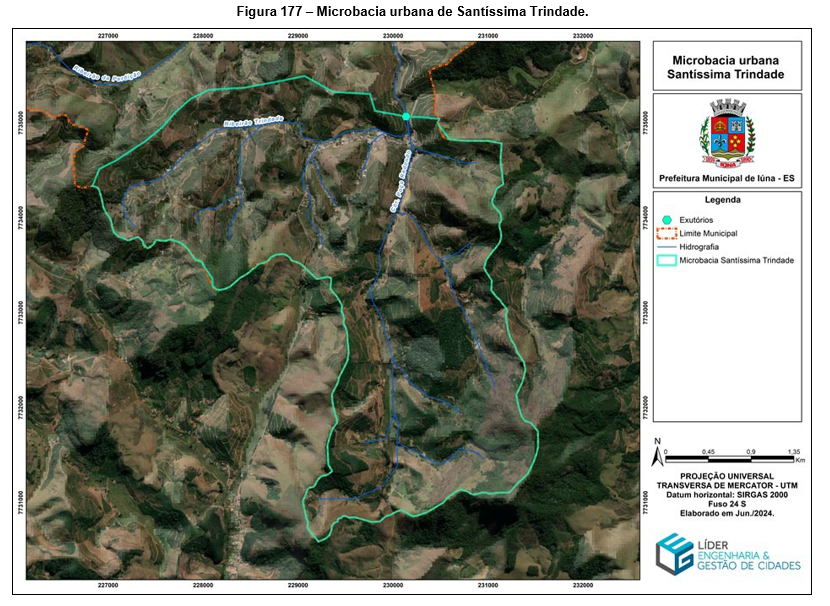

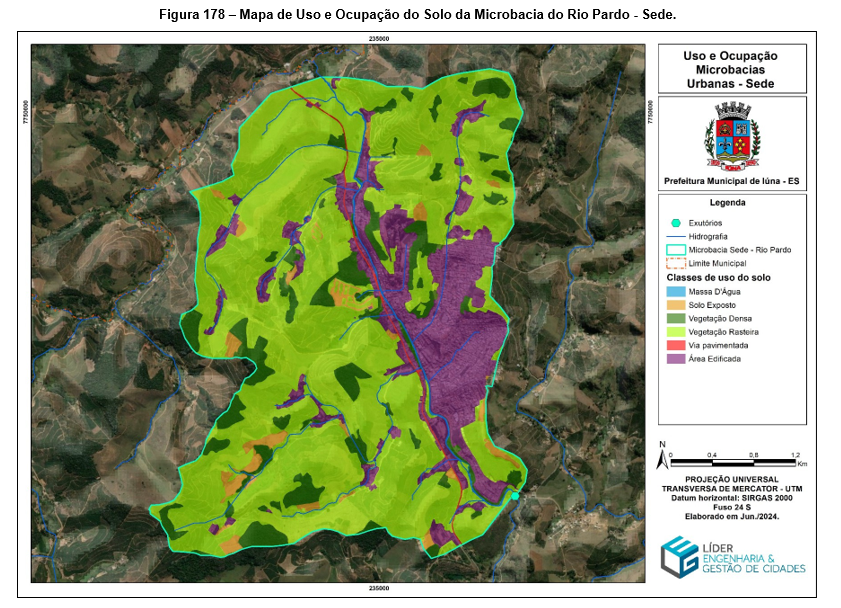

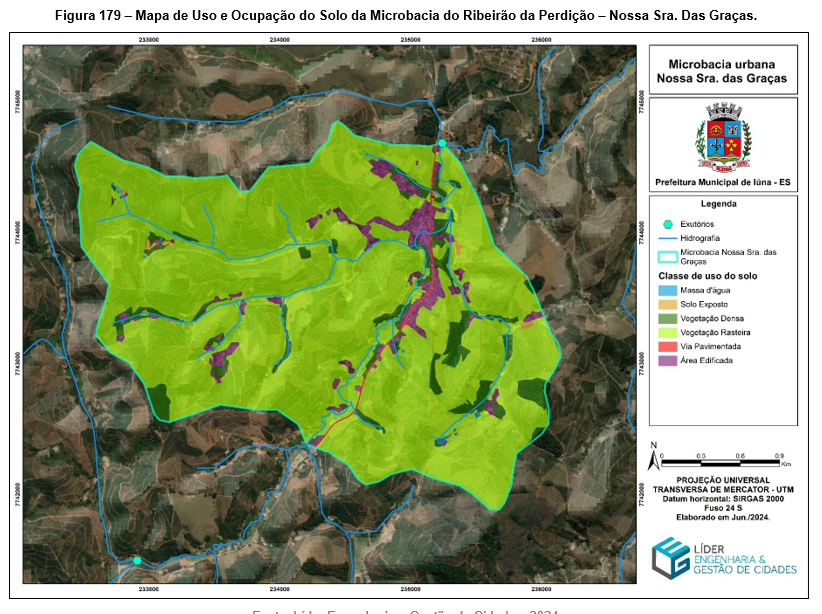

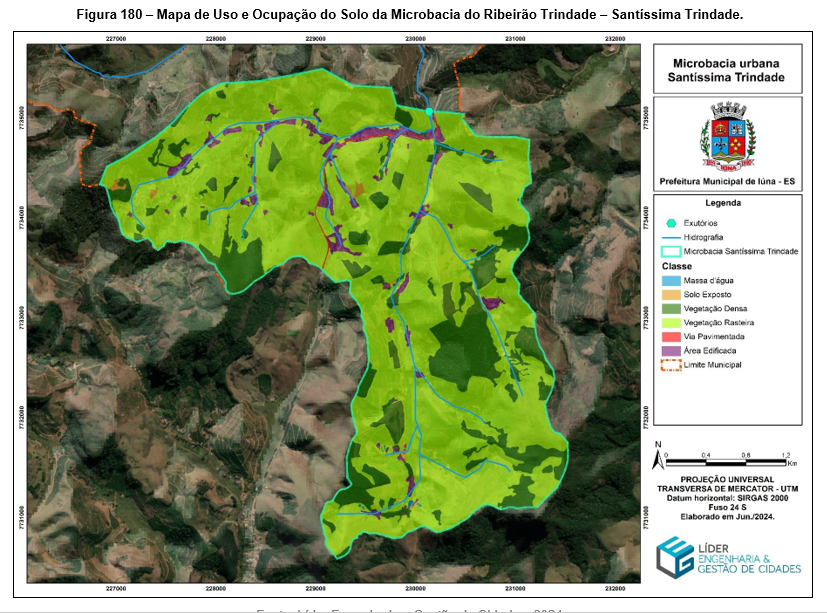

10.1.2 Caracterização das Microbacias Urbanas........................................................ 571

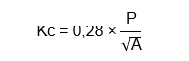

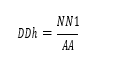

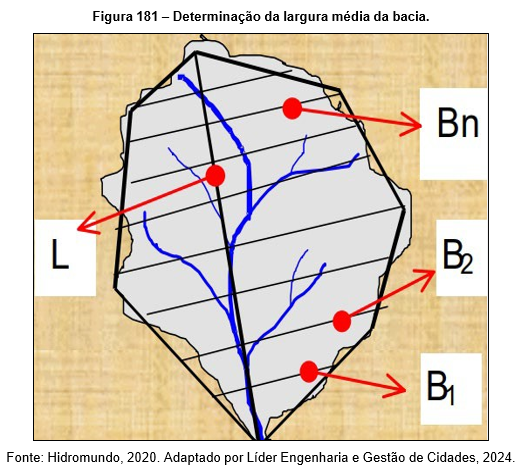

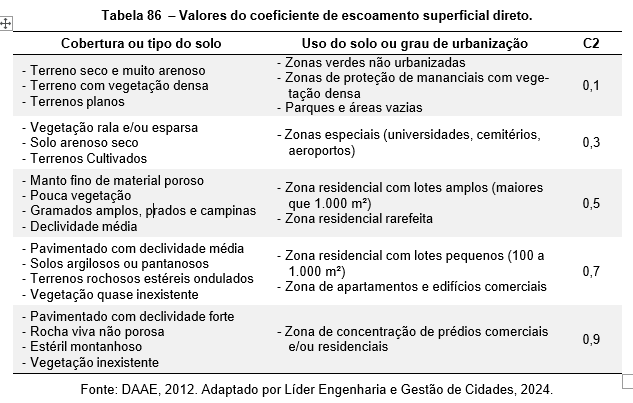

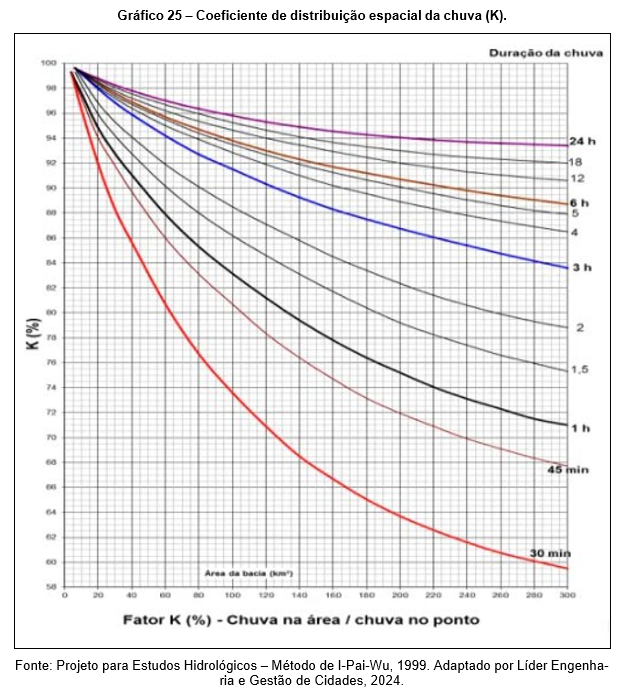

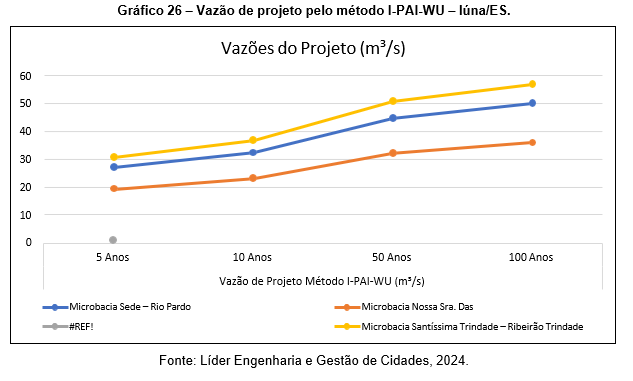

10.1.3 Estudos Hidrológicos........................................................................................... 585

10.1.4 Estrutura de Tarifação, Receitas Operacionais, despesas de custeio e investimentos......................................................................................................... 601

10.1.5 Análise Crítica....................................................................................................... 602

10.2 PROGNÓSTICO DO SDMAPU.......................................................................... 604

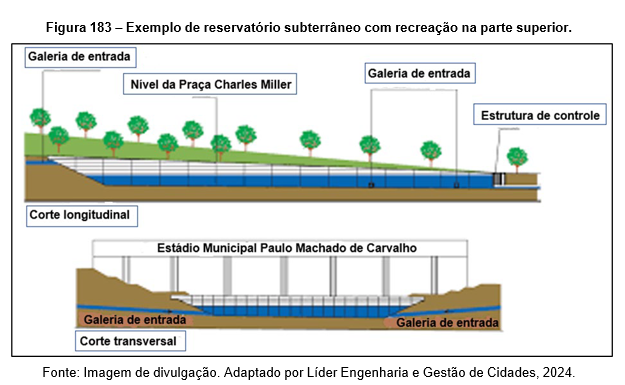

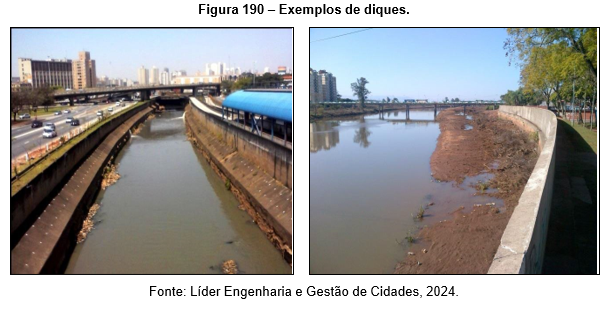

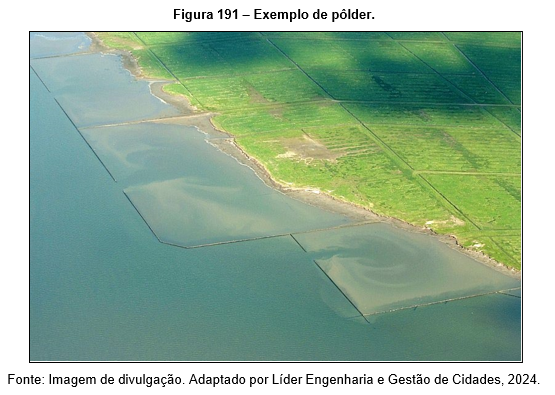

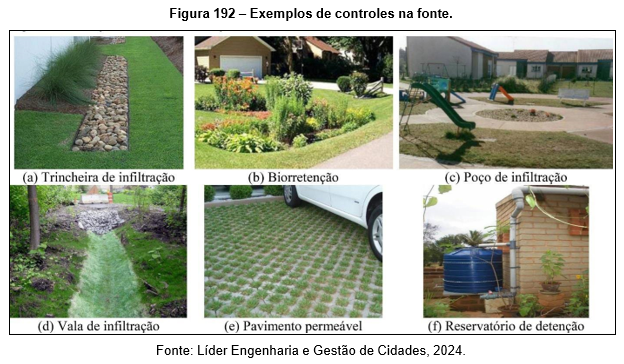

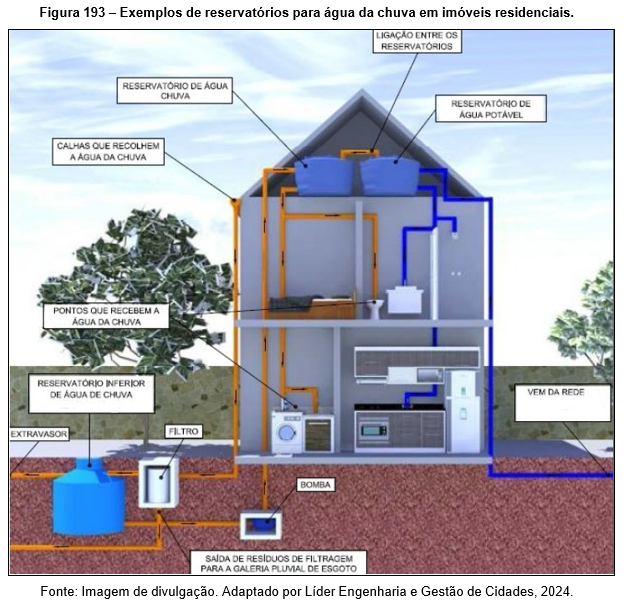

10.2.1 Medidas Estruturais.............................................................................................. 604

10.2.2 Medidas Não Estruturais..................................................................................... 621

10.2.3 Ações de Emergência e Contingência.............................................................. 631

10.2.4 Objetivos, Metas, Programas, Projetos e Ações para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais................................................................................... 635

10.2.5 Análise Econômica............................................................................................... 645

11 ANÁLISE GLOBAL DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO EXISTENTES...................................................................................................................... 647

12 IMPACTOS NA SAÚDE, NA CIDADANIA E NOS RECURSOS NATURAIS................................................................................................................................. 649

13 AVALIAÇÃO GLOBAL DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O SANEAMENTO BÁSICO................................................................................................... 651

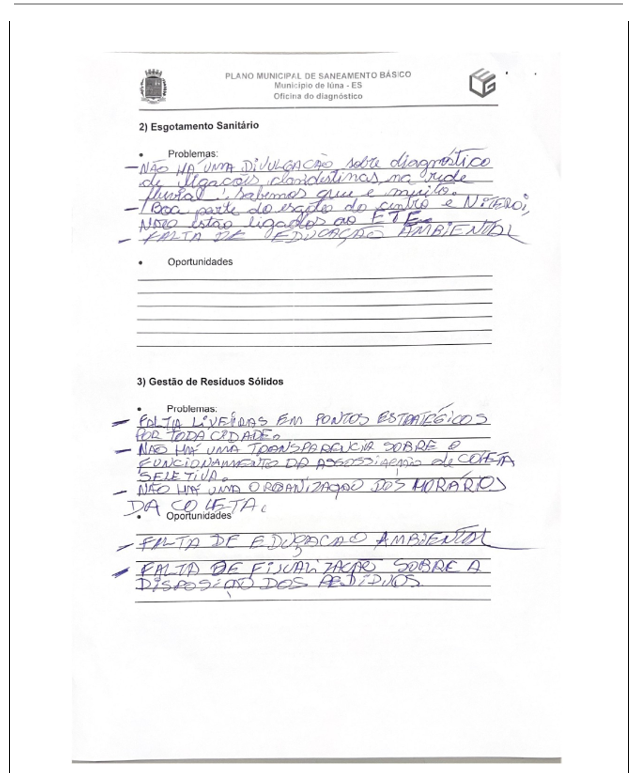

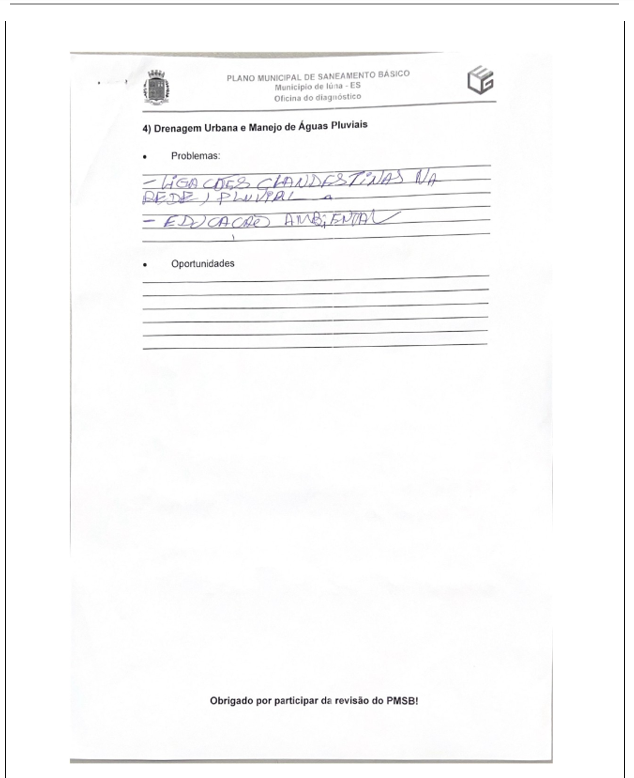

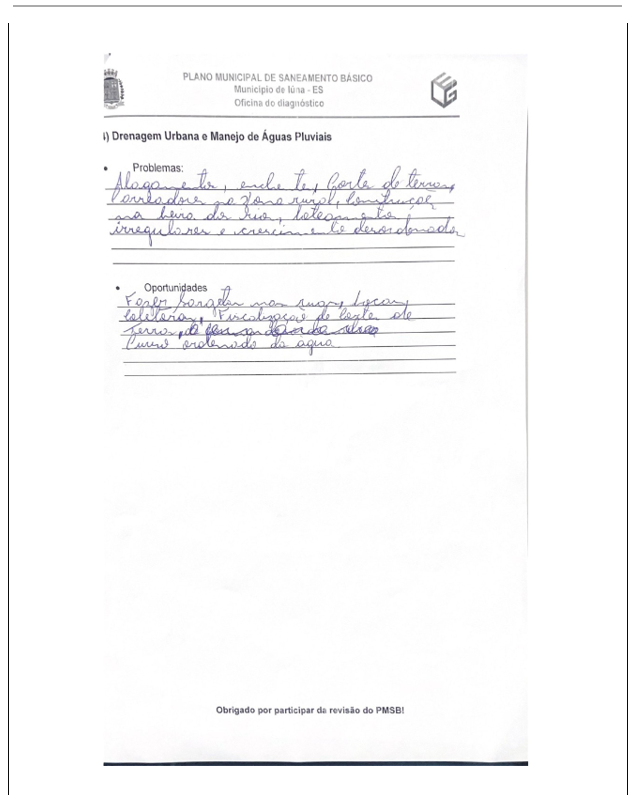

14 DIAGNÓSTICO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL............................................... 655

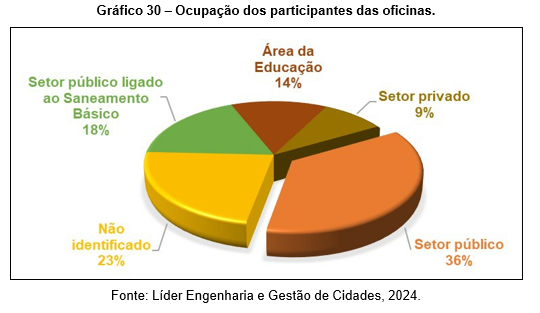

14.1 OFICINAS PARTICIPATIVAS............................................................................. 655

14.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA......................................................................................... 661

15 FONTES DE FINANCIAMENTO........................................................................ 664

15.1 RECURSOS ORDINÁRIOS................................................................................ 665

15.2 RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS................................................................... 667

15.2.1 Os programas de financiamento reembolsáveis............................................. 668

15.2.2 Programas de financiamento não reembolsáveis........................................... 672

16 INDICADORES DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS E DA IMPLANTAÇÃO DO PMSB 678

16.1 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DAS AÇÕES E RESULTADOS...................................................... 678

16.1.1 Instrumentos Diretos............................................................................................ 679

16.1.2 Instrumentos Indiretos.......................................................................................... 679

16.2 DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS, BENEFÍCIOS E AFERIÇÃO DE RESULTADOS PELA SOCIEDADE CIVIL.................................................................................................................................. 682

16.3 INDICADORES DE DESEMPENHO................................................................. 684

16.3.1 Grupo de Indicadores........................................................................................... 685

16.4 INDICADORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................... 687

16.4.1 Universalização..................................................................................................... 687

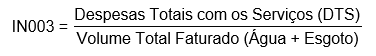

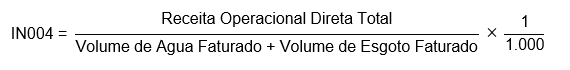

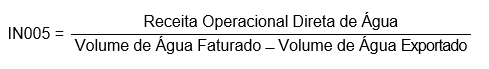

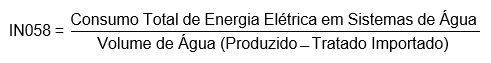

16.4.2 Eficiência................................................................................................................ 701

16.4.3 Sustentabilidade Financeira................................................................................ 709

16.4.4 Qualidade............................................................................................................... 713

16.4.5 Emergência e Contingência................................................................................ 719

16.5 INDICADORES DA SAÚDE................................................................................ 720

16.6 INDICADORES DE INTERSETORIALIDADE.................................................. 722

16.7 INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL..................... 722

16.8 INDICADORES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB........................................ 725

16.9 INDICADORES DE REVISÃO DO PMSB......................................................... 738

16.10 INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO................................... 738

REFERÊNCIAS................................................................................................................... 740

ANEXOS............................................................................................................................... 760

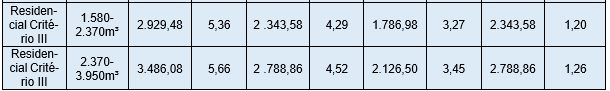

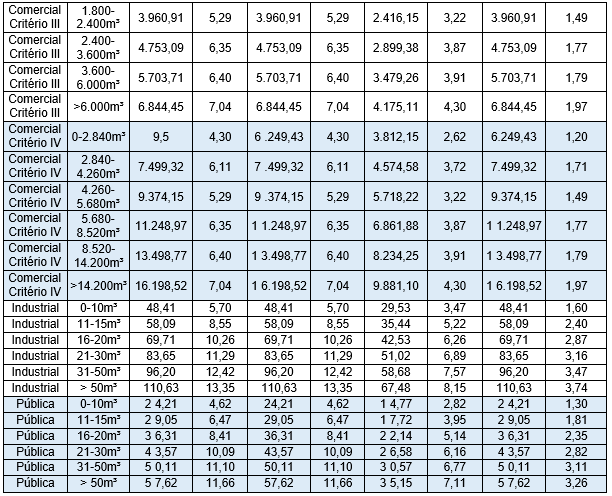

Anexo I – Tabela de tarifas - Grande Vitória e Interior.......................................... 761

Anexo II – Oficinas participativas................................................................................. 765

Anexo III – Audiência Pública........................................................................................ 817

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa de localização e acesso do município de Iúna................................... 41

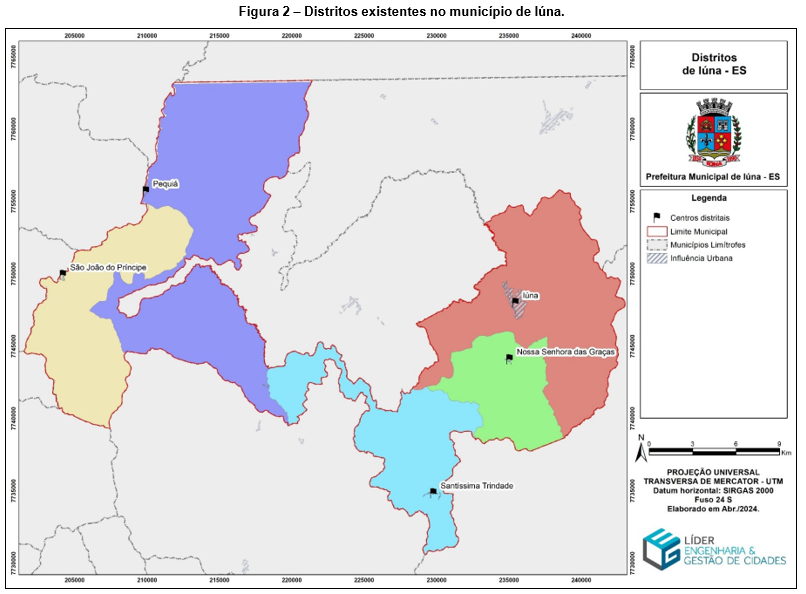

Figura 2 – Distritos existentes no município de Iúna....................................................... 43

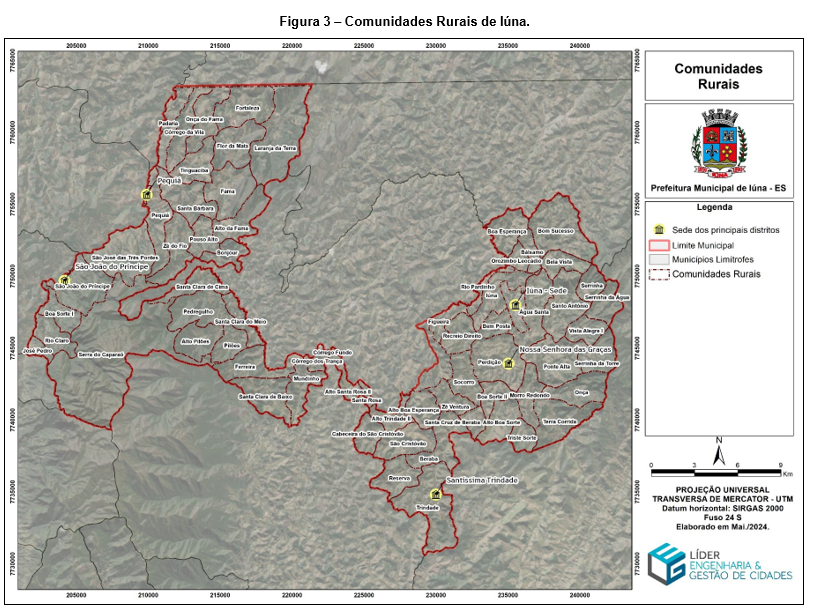

Figura 3 – Comunidades Rurais de Iúna.......................................................................... 44

Figura 4 – Pirâmide etária do município de Iúna............................................................. 50

Figura 5 – Posição do IDH do município no estado do Espírito Santo........................ 52

Figura 6 – Brasil de acordo com a Classificação de Köppen-Geiger........................... 76

Figura 7 – Classificação climática do município de Iúna................................................ 78

Figura 8 – Hidrografia do município de Iúna..................................................................... 81

Figura 9 – Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim.............................................................. 83

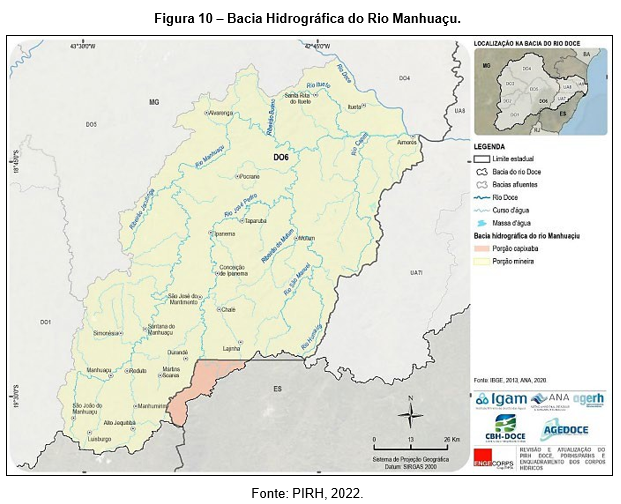

Figura 10 – Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu........................................................... 85

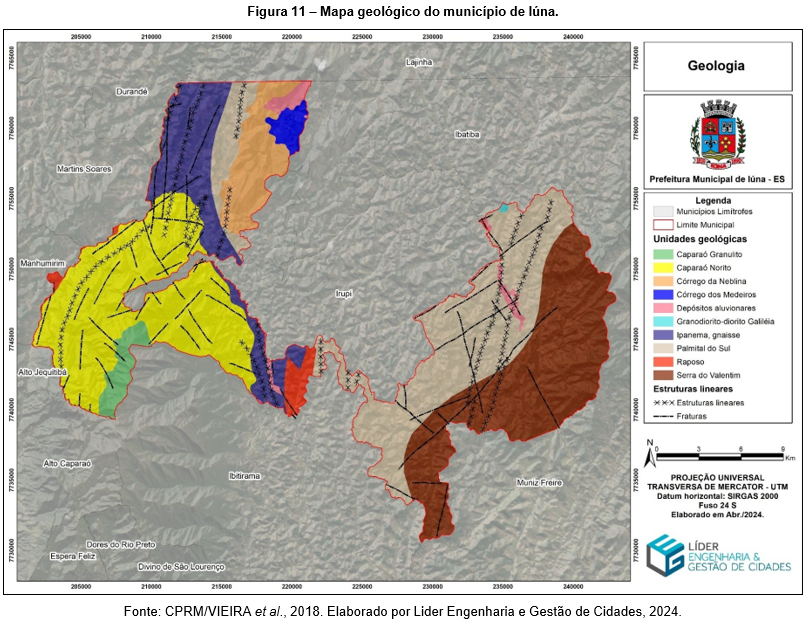

Figura 11 – Mapa geológico do município de Iúna.......................................................... 88

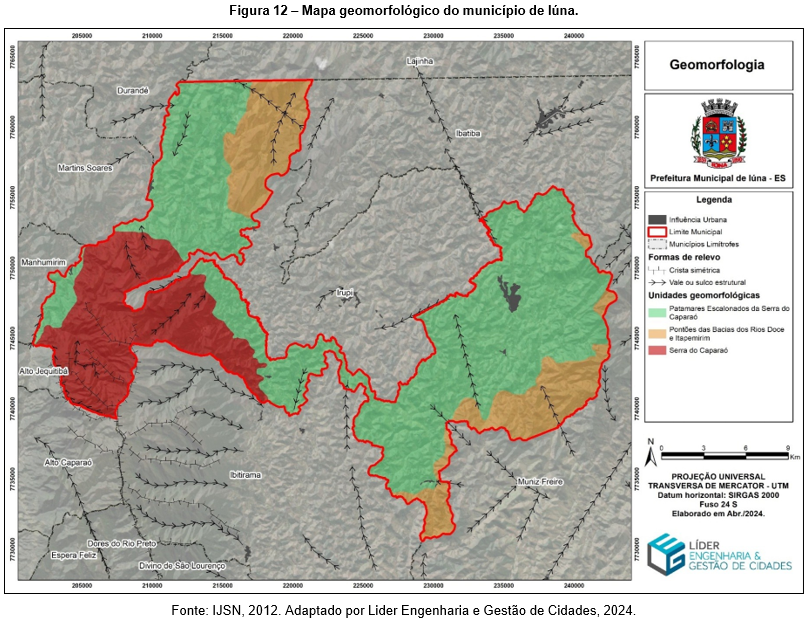

Figura 12 – Mapa geomorfológico do município de Iúna............................................... 90

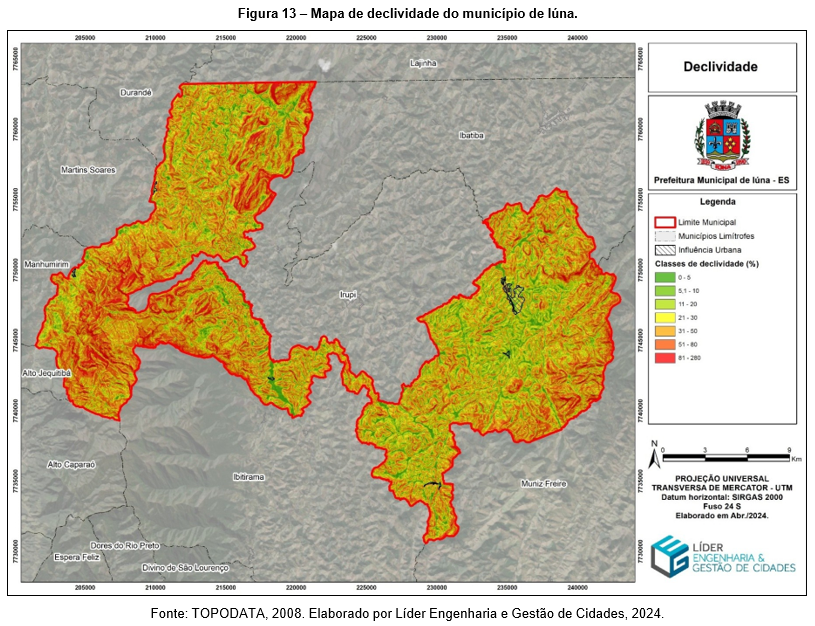

Figura 13 – Mapa de declividade do município de Iúna................................................. 93

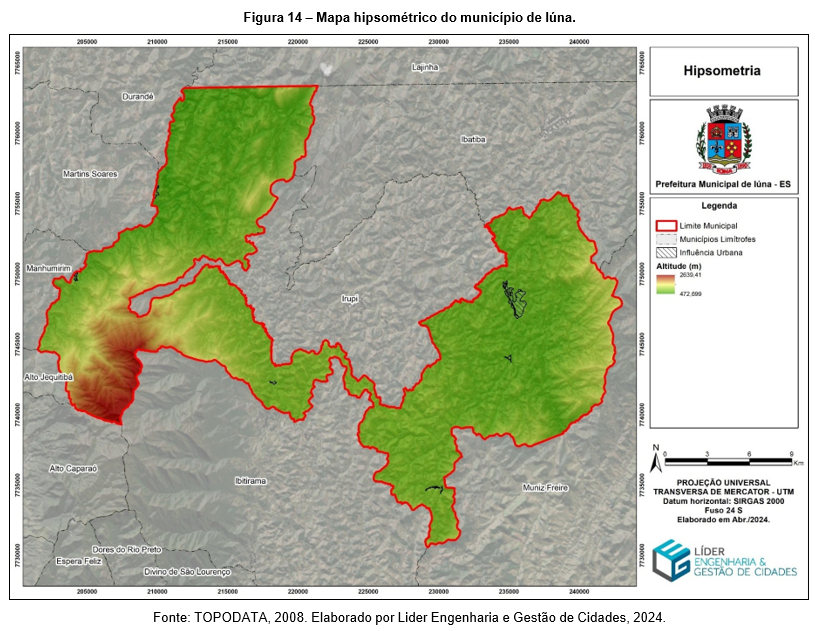

Figura 14 – Mapa hipsométrico do município de Iúna.................................................... 94

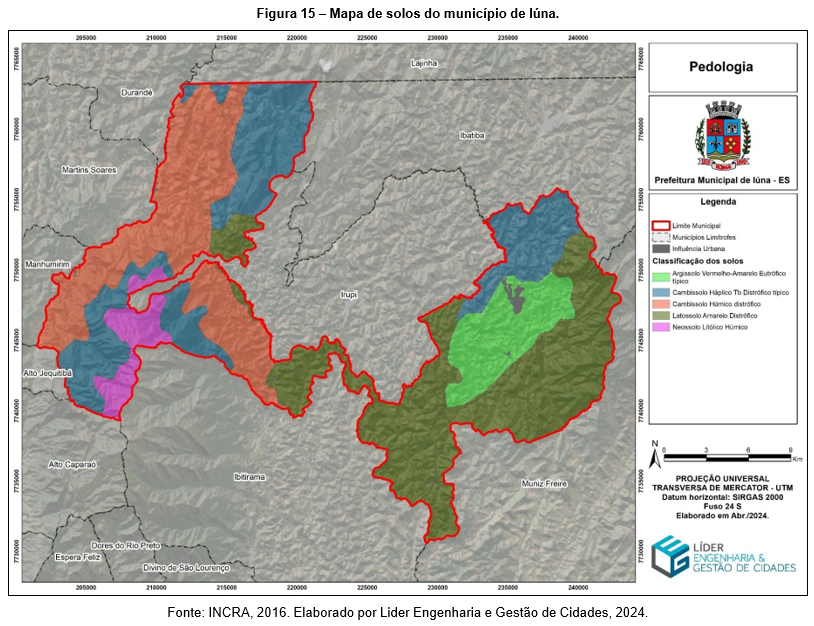

Figura 15 – Mapa de solos do município de Iúna............................................................ 97

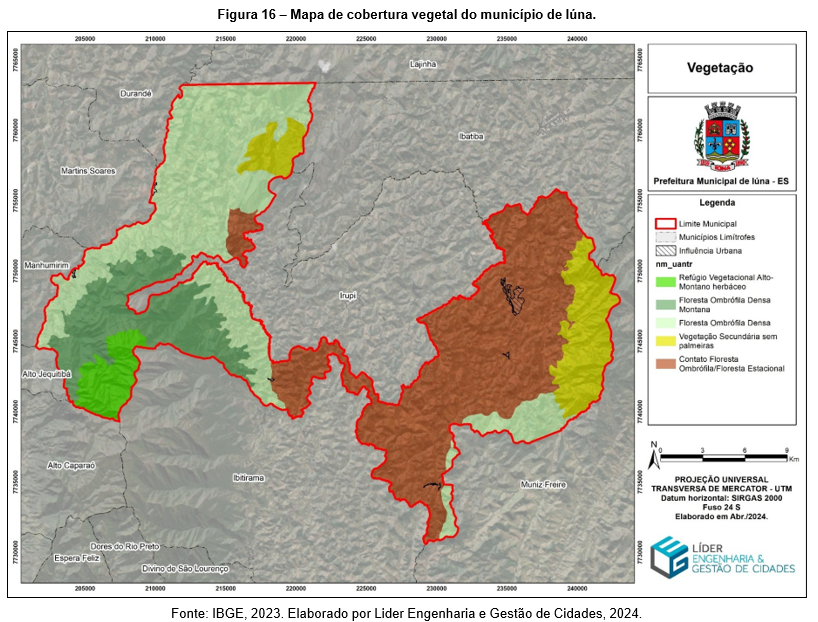

Figura 16 – Mapa de cobertura vegetal do município de Iúna.................................... 101

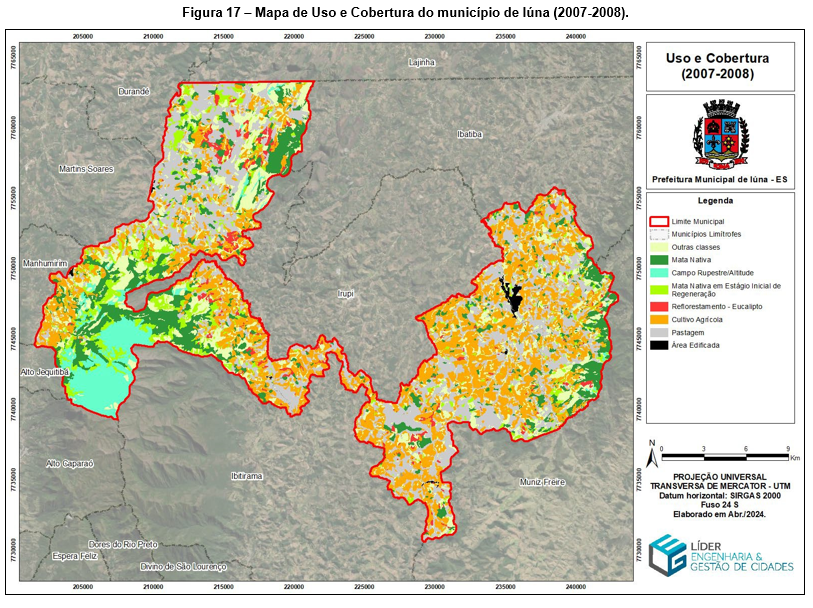

Figura 17 – Mapa de Uso e Cobertura do município de Iúna (2007-2008)............... 103

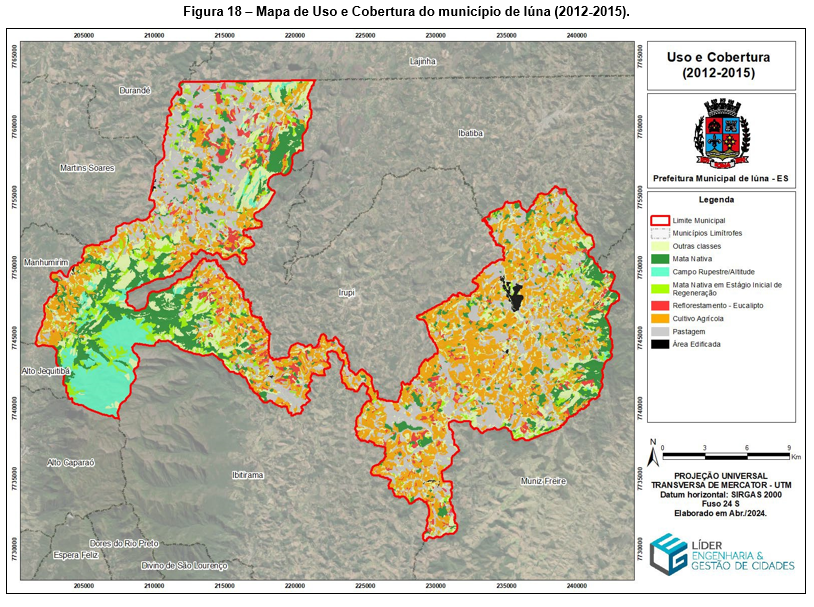

Figura 18 – Mapa de Uso e Cobertura do município de Iúna (2012-2015)............... 104

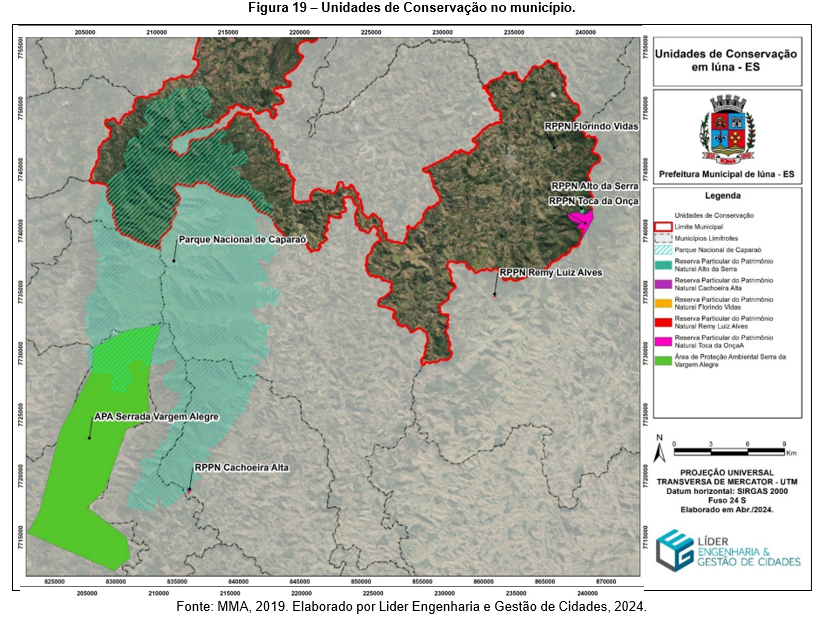

Figura 19 – Unidades de Conservação no município................................................... 107

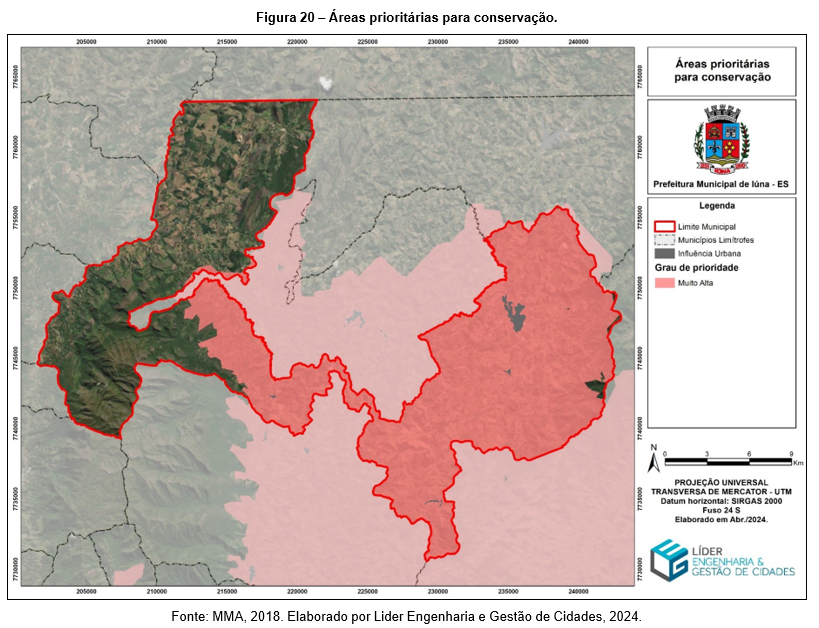

Figura 20 – Áreas prioritárias para conservação........................................................... 109

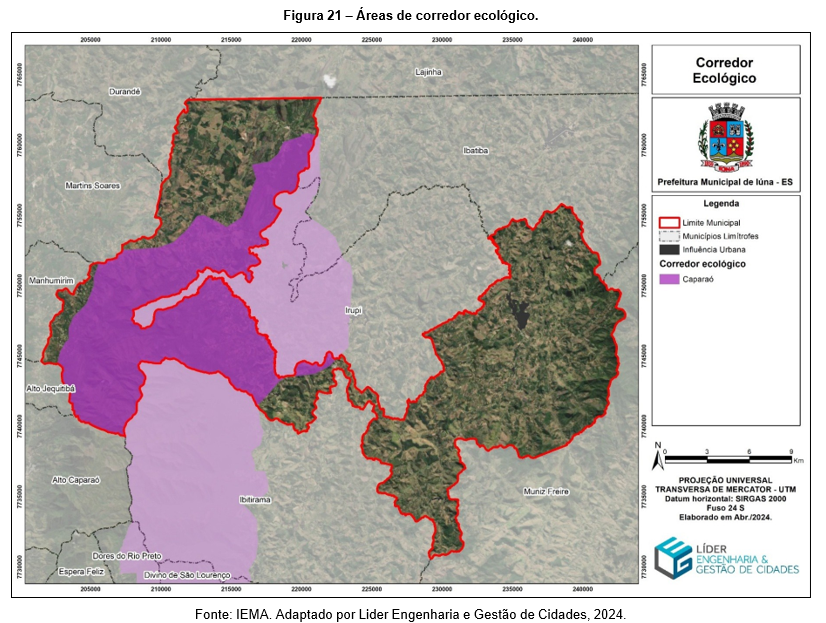

Figura 21 – Áreas de corredor ecológico........................................................................ 111

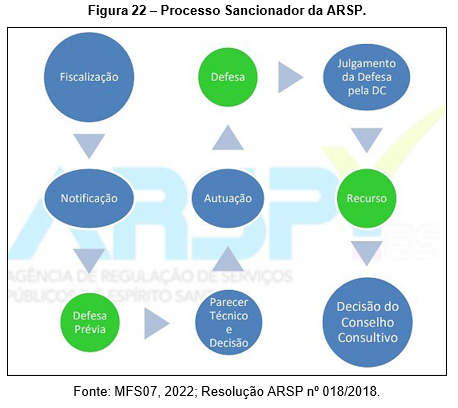

Figura 22 – Processo Sancionador da ARSP................................................................ 117

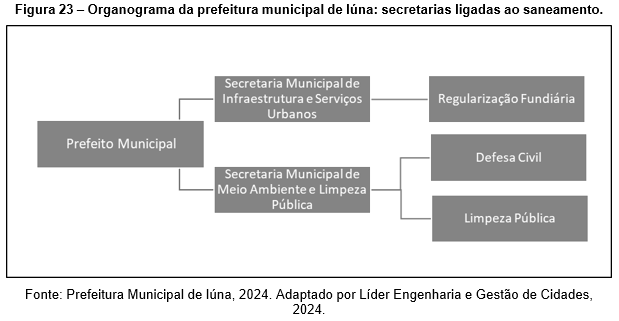

Figura 23 – Organograma da prefeitura municipal de Iúna: secretarias ligadas ao saneamento......................................................................................................................... 120

Figura 24 – Hidrômetros em Pequiá................................................................................ 140

Figura 25 – Instalação de hidrômetros em Nossa Senhora das Graças.................... 140

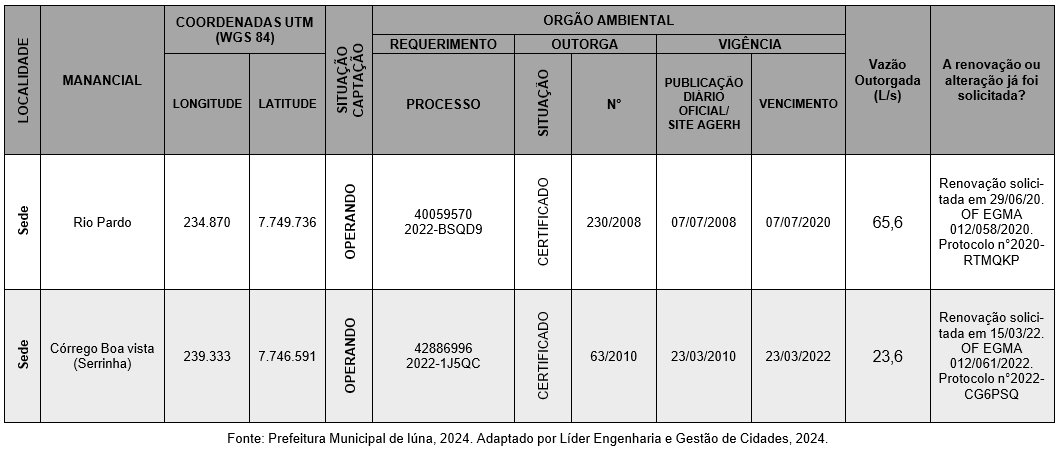

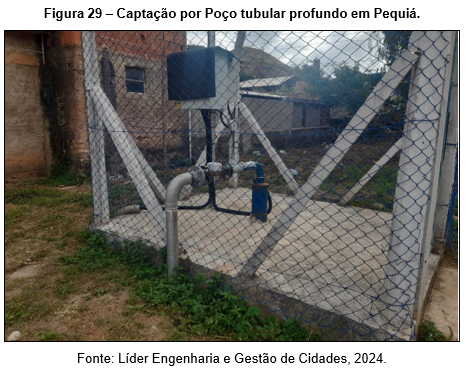

Figura 26 – Estrutura espacial do SAA em Iúna – captação e distribuição.............. 149

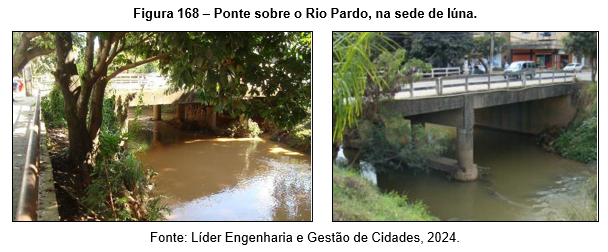

Figura 27 – Captação de água Bruta no Rio Pardo...................................................... 150

Figura 28 – Captação no distrito de Serrinha................................................................ 151

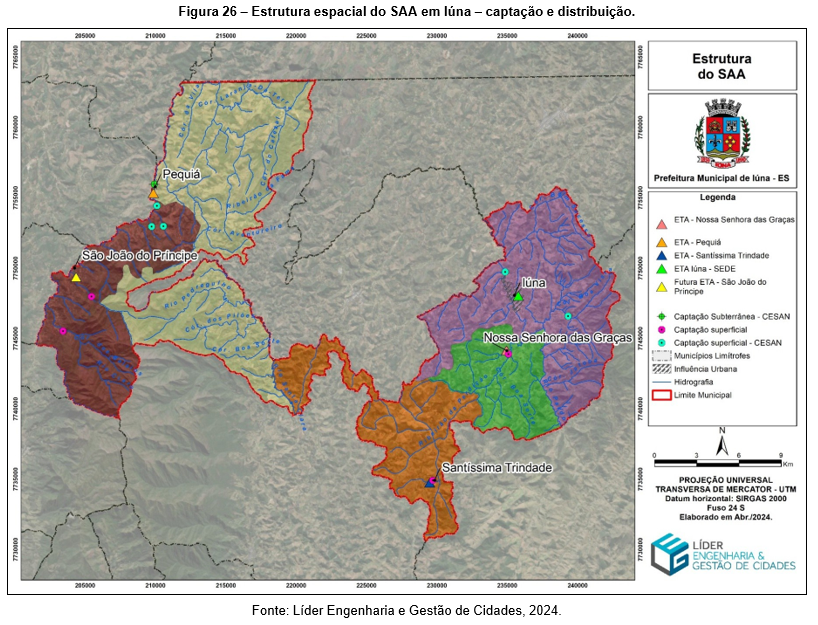

Figura 29 – Captação por Poço tubular profundo em Pequiá..................................... 152

Figura 30 – Captação no Ribeirão da Perdição, no distrito de Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................... 153

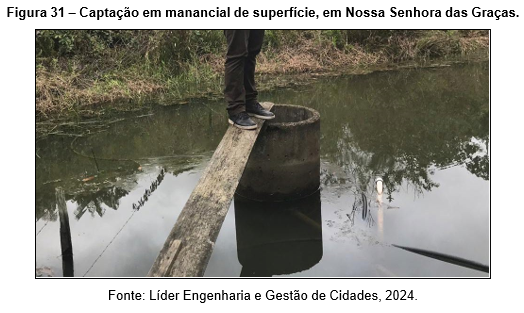

Figura 31 – Captação em manancial de superfície, em Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................................ 154

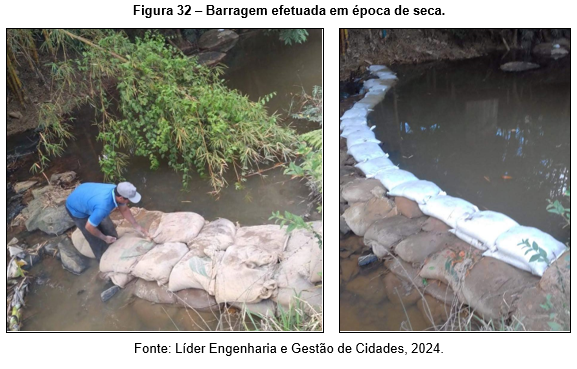

Figura 32 – Barragem efetuada em época de seca...................................................... 154

Figura 33 – Captação no Ribeirão Trindade................................................................... 155

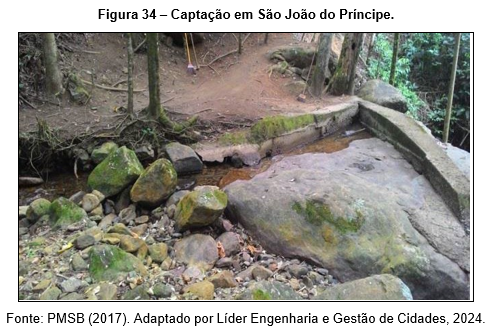

Figura 34 – Captação em São João do Príncipe........................................................... 155

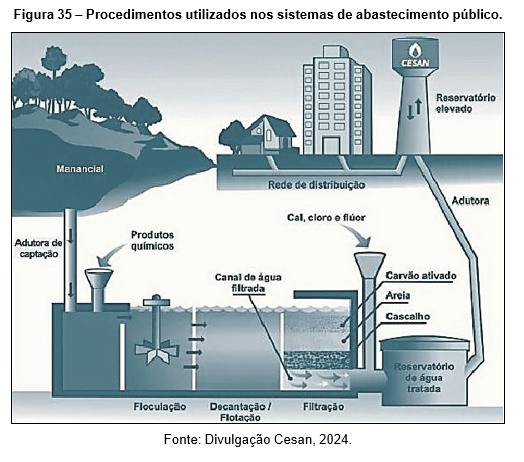

Figura 35 – Procedimentos utilizados nos sistemas de abastecimento público....... 156

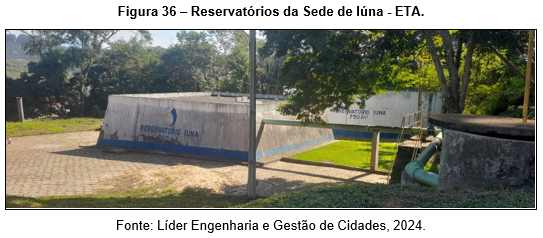

Figura 36 – Reservatórios da Sede de Iúna - ETA........................................................ 158

Figura 37 – Reservatórios de Pequiá - ETA................................................................... 159

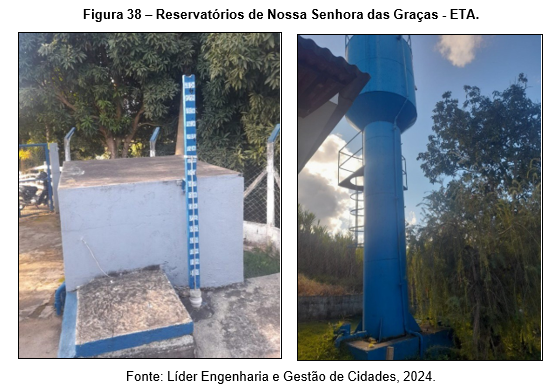

Figura 38 – Reservatórios de Nossa Senhora das Graças - ETA............................... 159

Figura 39 – Reservatórios de distribuição de água tratada em Nossa Senhora das Graças................................................................................................................................... 160

Figura 40 – Reservatório de Santíssima Trindade - ETA............................................. 160

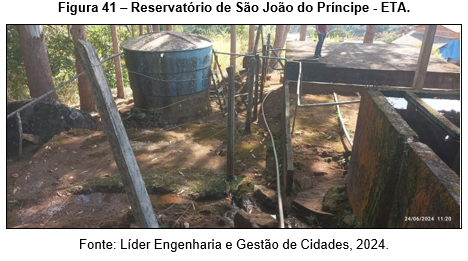

Figura 41 – Reservatório de São João do Príncipe - ETA........................................... 161

Figura 42 – Reservatório de Rio Claro............................................................................ 162

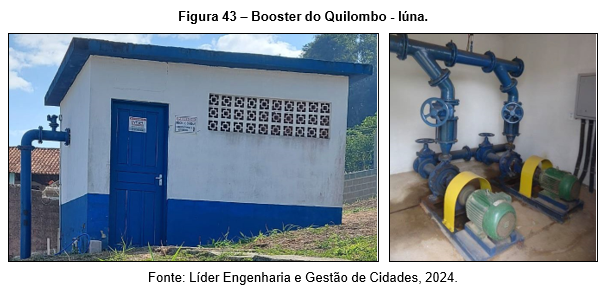

Figura 43 – Booster do Quilombo - Iúna......................................................................... 163

Figura 44 – Booster da APAE - Iúna............................................................................... 163

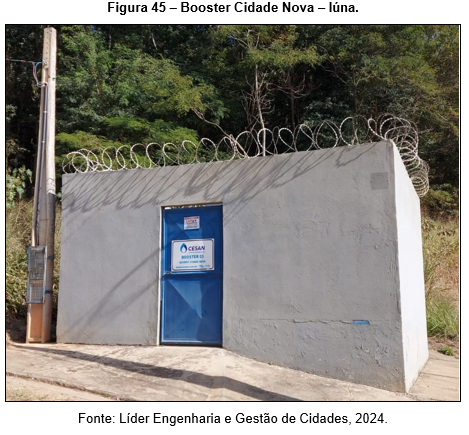

Figura 45 – Booster Cidade Nova – Iúna........................................................................ 164

Figura 46 – Chegada da água bruta e Calha Parshall, na ETA – Sede.................... 165

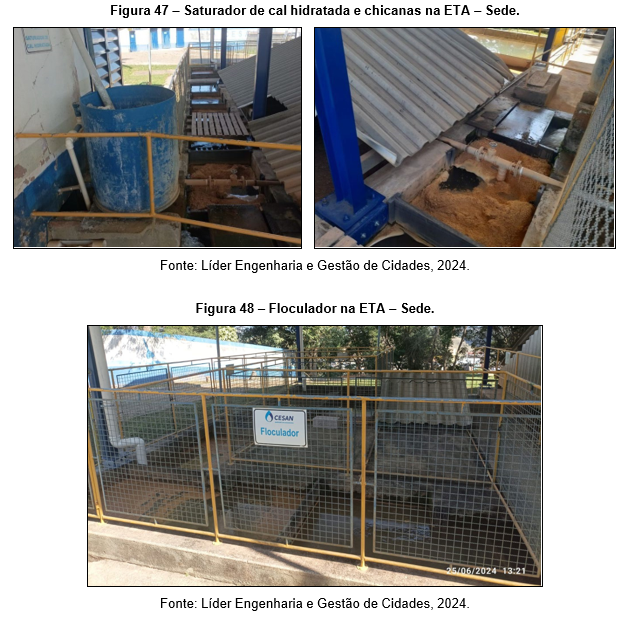

Figura 47 – Saturador de cal hidratada e chicanas na ETA – Sede........................... 166

Figura 48 – Floculador na ETA – Sede........................................................................... 166

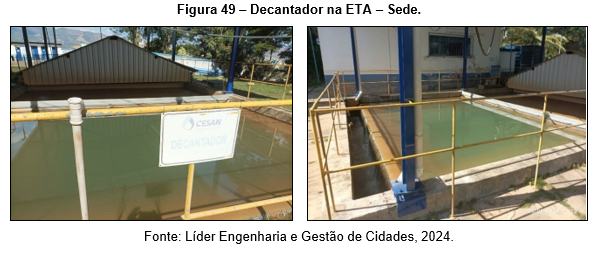

Figura 49 – Decantador na ETA – Sede......................................................................... 166

Figura 50 – Filtros na ETA – Sede................................................................................... 167

Figura 51 – Casa de química da ETA da sede de Iúna................................................ 167

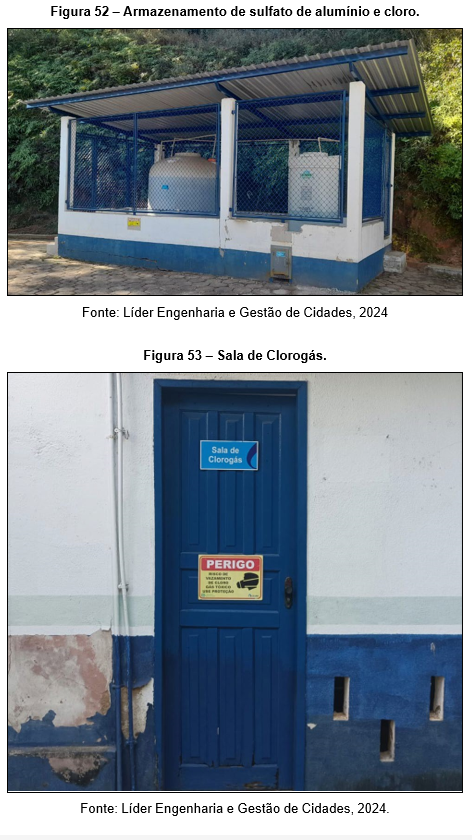

Figura 52 – Armazenamento de sulfato de alumínio e cloro........................................ 168

Figura 53 – Sala de Clorogás........................................................................................... 168

Figura 54 – Laboratório da ETA – Sede de Iúna........................................................... 169

Figura 55 – Medidor de nível do curso d´água hidráulico, ETA de Iúna.................... 170

Figura 56 – Pluviômetro manual e automático (CEMADEN) na ETA de Iúna.......... 170

Figura 57 – Medidores de vazão de água bruta na ETA da Sede de Iúna em tempo real................................................................................................................................................ 171

Figura 58 – Medidores eletromagnético da adutora de água bruta de Serrinha...... 171

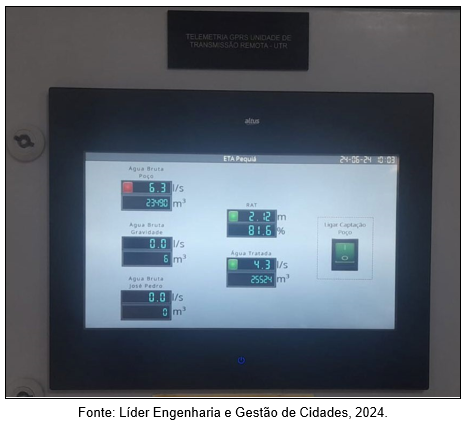

Figura 59 – Registro fotográfico da ETA de Pequiá...................................................... 172

Figura 60 – Registro fotográfico da ETA de Nossa Senhora das Graças.................. 175

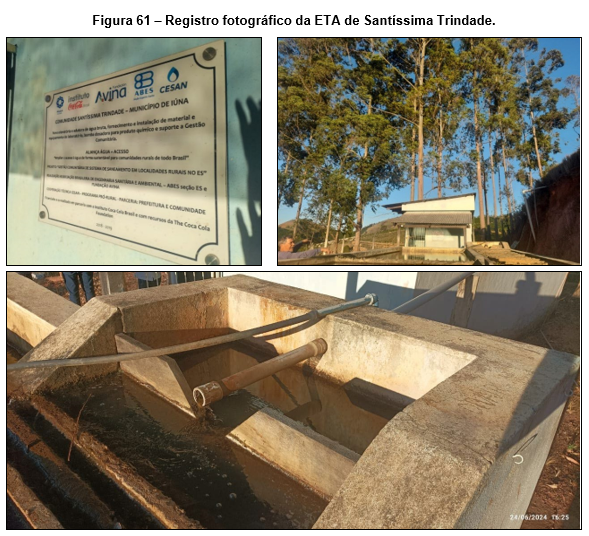

Figura 61 – Registro fotográfico da ETA de Santíssima Trindade.............................. 177

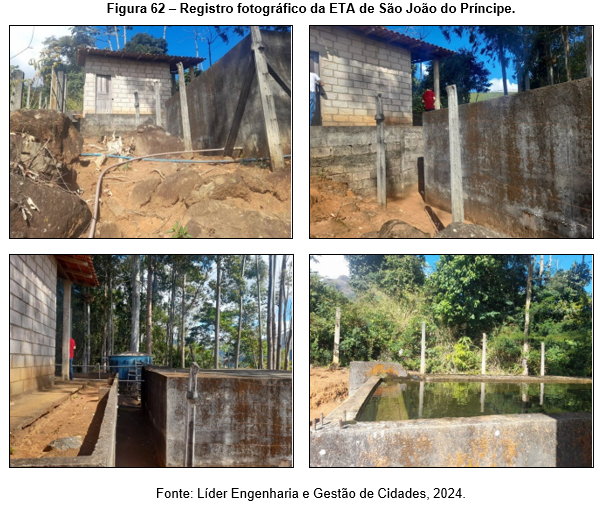

Figura 62 – Registro fotográfico da ETA de São João do Príncipe............................ 180

Figura 63 – Visita de alunos de escola municipal e de professores do Instituto Federal do ES (IFES) à ETA de Nossa Senhora das Graças.......................................................... 200

Figura 64 – Participação da Associação de Gestão Comunitária de Tratamento e Abastecimento de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças em evento nacional sobre saneamento rural..................................................................................................... 200

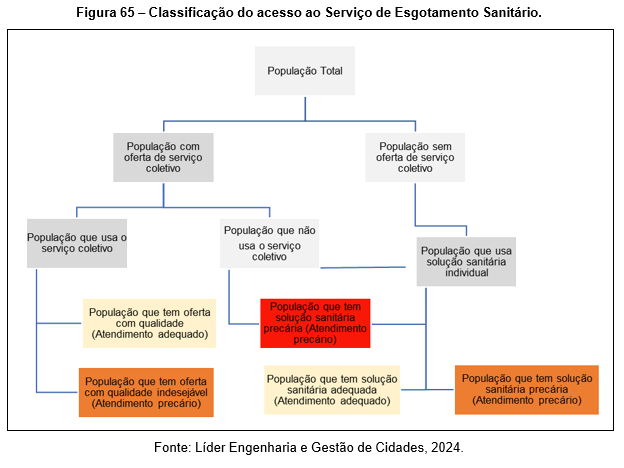

Figura 65 – Classificação do acesso ao Serviço de Esgotamento Sanitário. 233

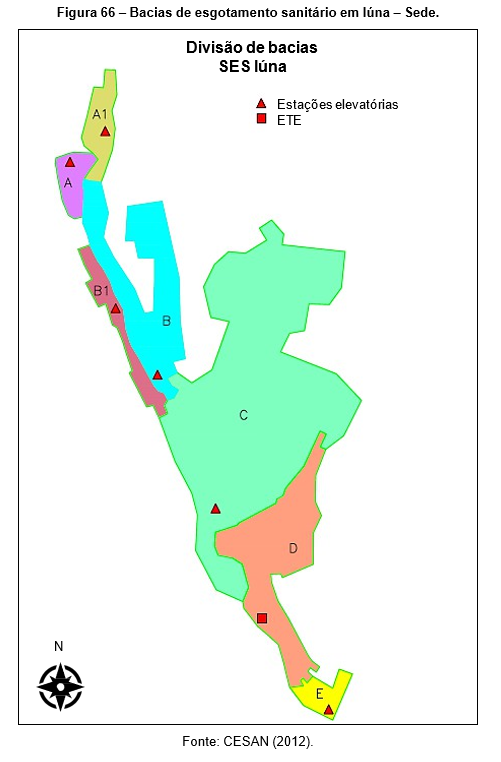

Figura 66 – Bacias de esgotamento sanitário em Iúna – Sede................................... 238

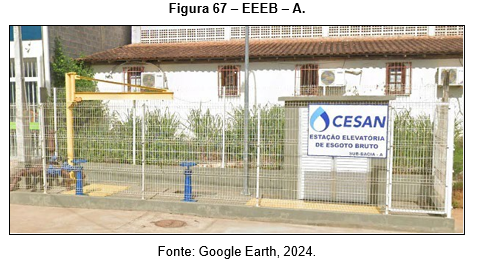

Figura 67 – EEEB – A........................................................................................................ 240

Figura 68 – EEEB – B........................................................................................................ 241

Figura 69 – EEEB – B1...................................................................................................... 241

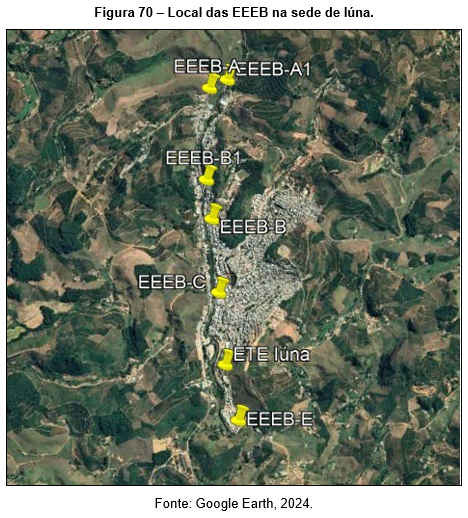

Figura 70 – Local das EEEB na sede de Iúna............................................................... 242

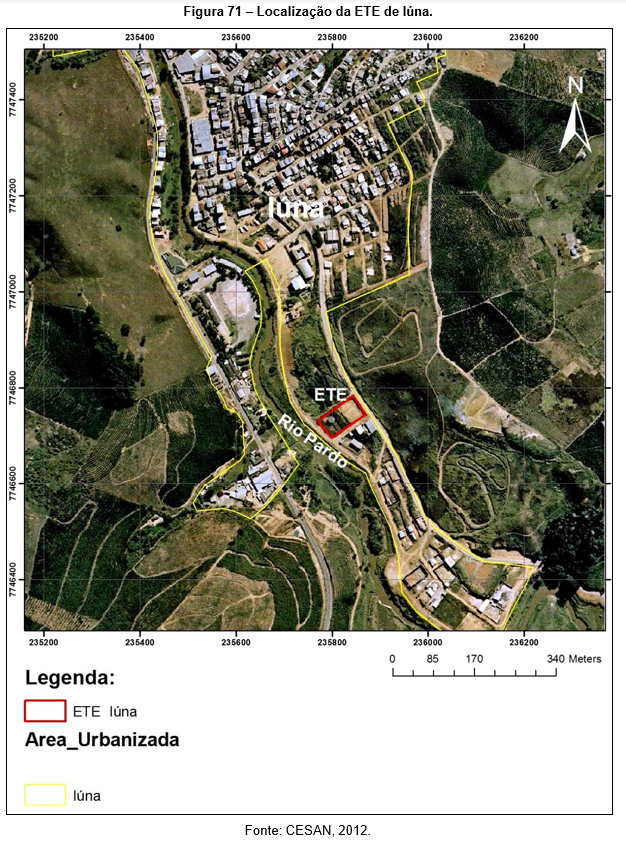

Figura 71 – Localização da ETE de Iúna........................................................................ 244

Figura 72 – Estação de Tratamento de Esgoto de Iúna – Sede................................. 246

Figura 73 – Caixa de gordura da ETE de Iúna – Sede................................................. 247

Figura 74 – Reator UASB.................................................................................................. 247

Figura 75 – Leitos de secagem do lodo.......................................................................... 248

Figura 76 – Equipamentos de análise da água bruta e tratada, na ETE................... 248

Figura 77 – Fossa Filtro inativa em Pequiá.................................................................... 250

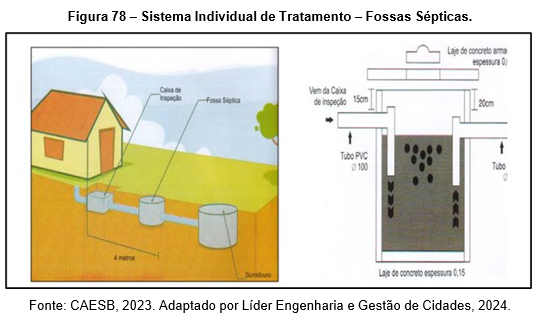

Figura 78 – Sistema Individual de Tratamento – Fossas Sépticas............................. 253

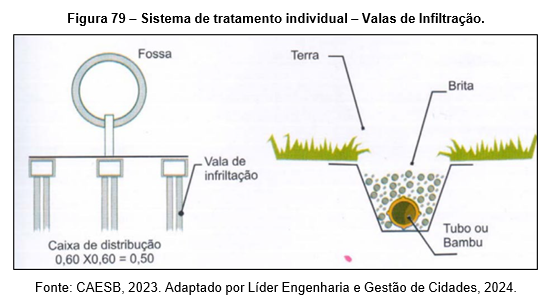

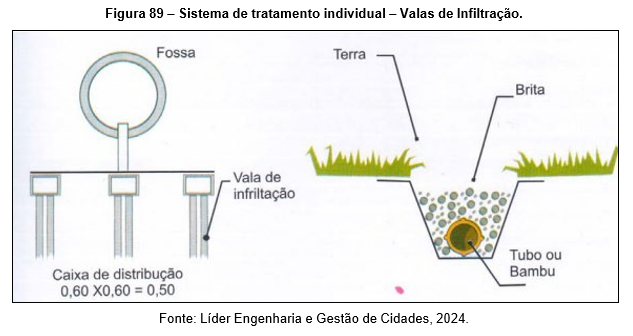

Figura 79 – Sistema de tratamento individual – Valas de Infiltração......................... 254

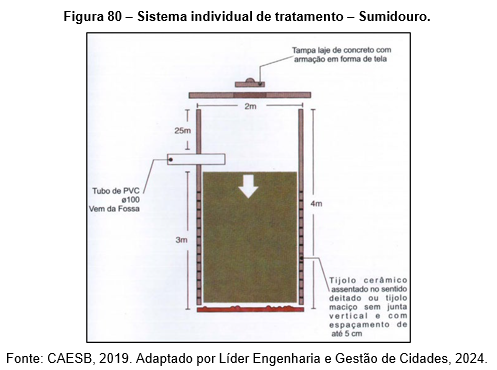

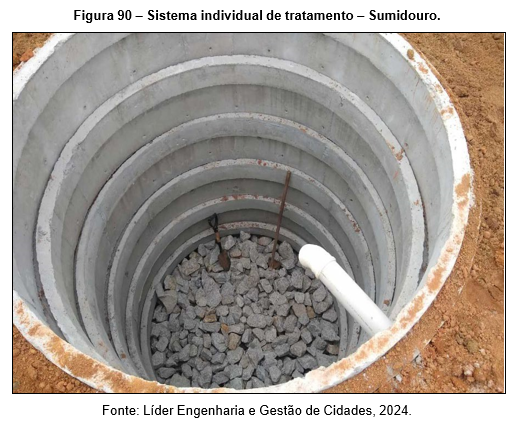

Figura 80 – Sistema individual de tratamento – Sumidouro........................................ 256

Figura 81 – Estação Compacta de Tratamento de Esgotos Sanitários..................... 257

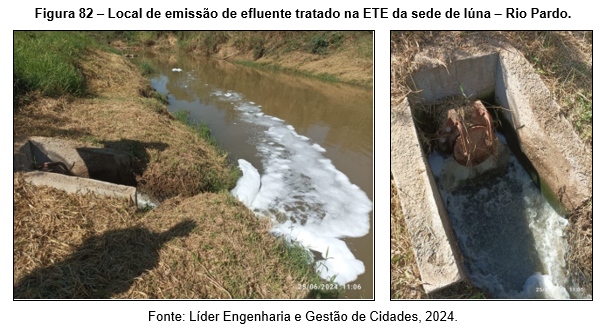

Figura 82 – Local de emissão de efluente tratado na ETE da sede de Iúna – Rio Pardo................................................................................................................................................ 261

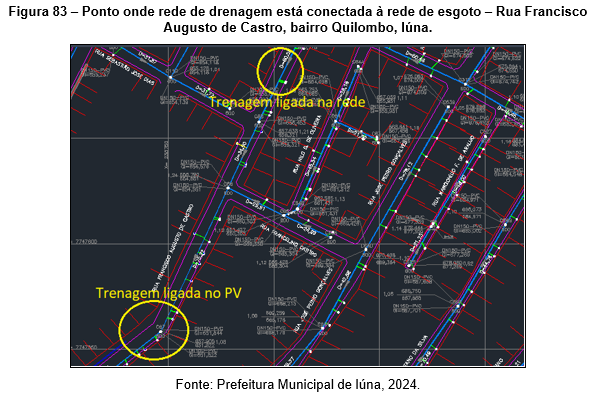

Figura 83 – Ponto onde rede de drenagem está conectada à rede de esgoto – Rua Francisco Augusto de Castro, bairro Quilombo, Iúna................................................... 263

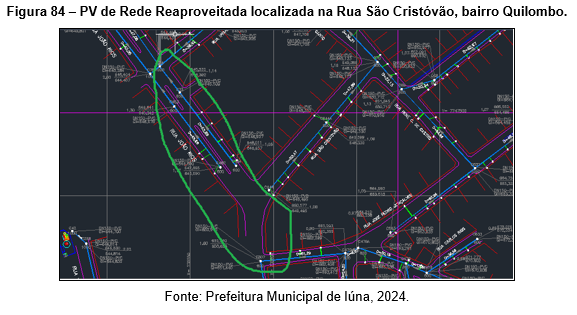

Figura 84 – PV de Rede Reaproveitada localizada na Rua São Cristóvão, bairro Quilombo.............................................................................................................................. 264

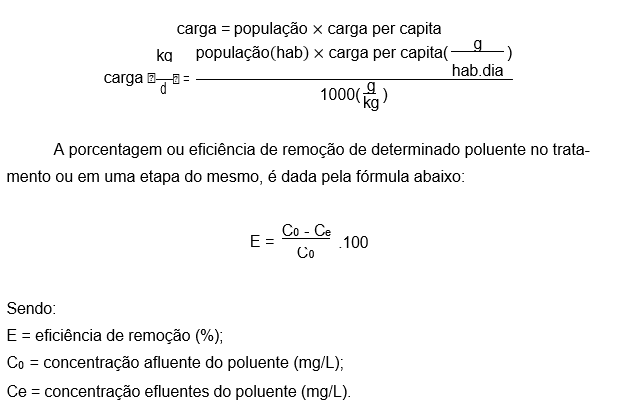

Figura 85 – Exemplo de sistema e convencional.......................................................... 278

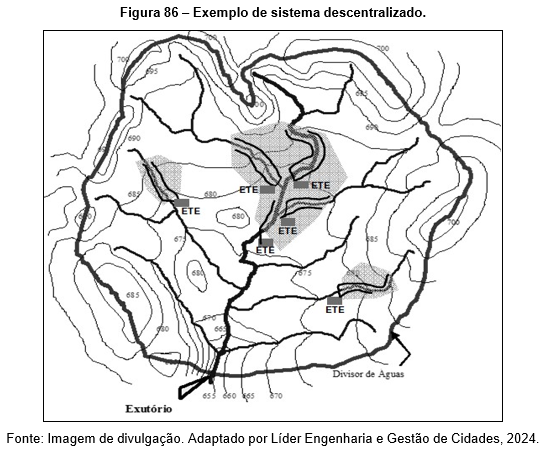

Figura 86 – Exemplo de sistema descentralizado......................................................... 278

Figura 87 – Exemplo de sistema de saneamento centralizado................................... 279

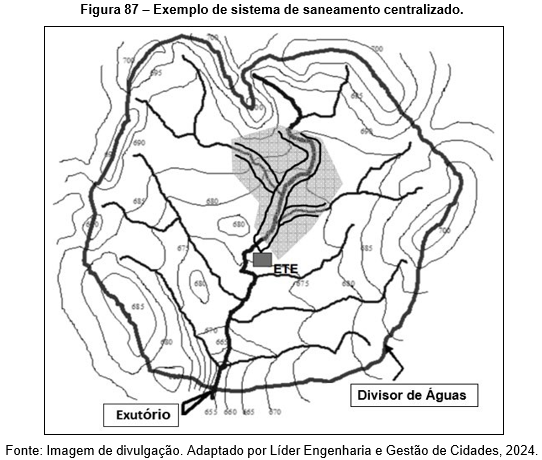

Figura 88 – Sistema Individual de Tratamento de – Fossas Sépticas....................... 281

Figura 89 – Sistema de tratamento individual – Valas de Infiltração......................... 282

Figura 90 – Sistema individual de tratamento – Sumidouro........................................ 283

Figura 91 – Estação Compacta de Tratamento de Esgotos Sanitários..................... 284

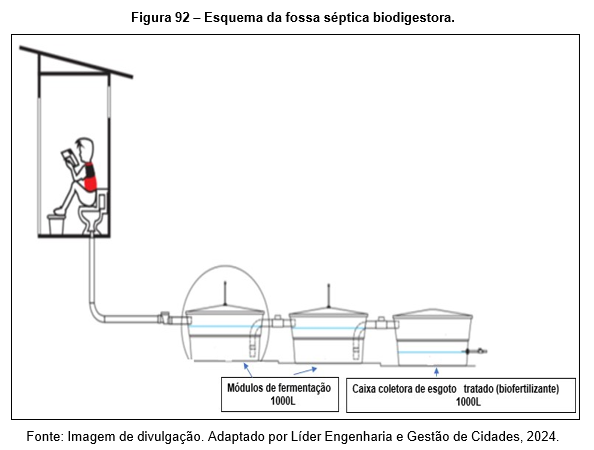

Figura 92 – Esquema da fossa séptica biodigestora.................................................... 287

Figura 93 – Exemplo de instalação da fossa biodigestor............................................. 287

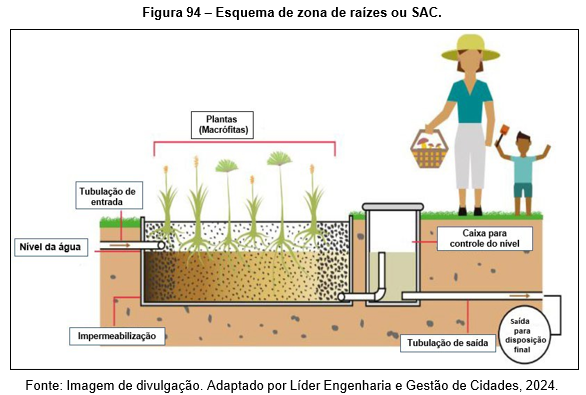

Figura 94 – Esquema de zona de raízes ou SAC......................................................... 289

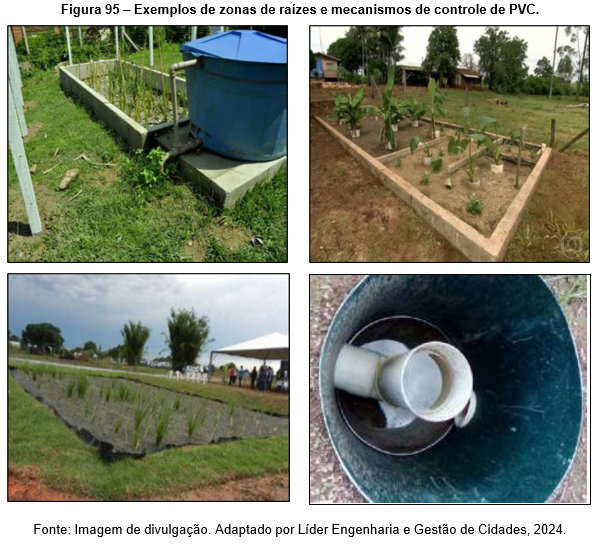

Figura 95 – Exemplos de zonas de raízes e mecanismos de controle de PVC....... 290

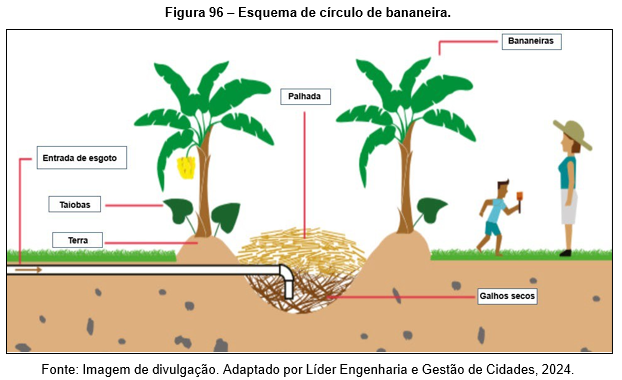

Figura 96 – Esquema de círculo de bananeira.............................................................. 291

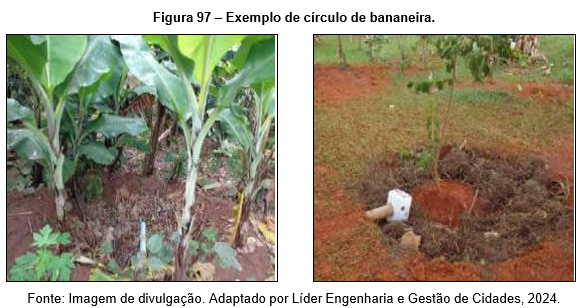

Figura 97 – Exemplo de círculo de bananeira............................................................... 292

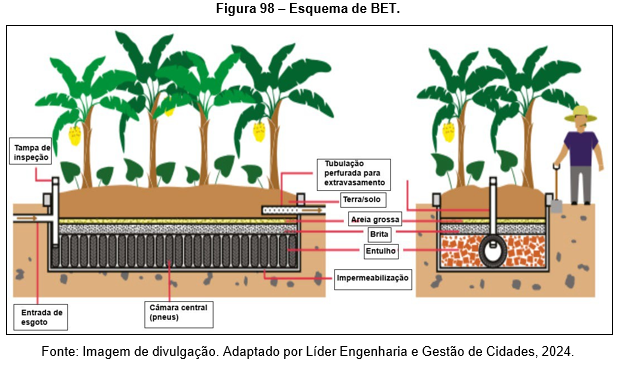

Figura 98 – Esquema de BET........................................................................................... 293

Figura 99 – Exemplo de BET ou fossa verde................................................................. 294

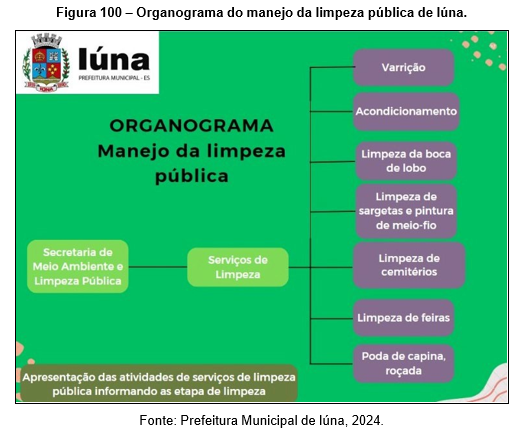

Figura 100 – Organograma do manejo da limpeza pública de Iúna........................... 315

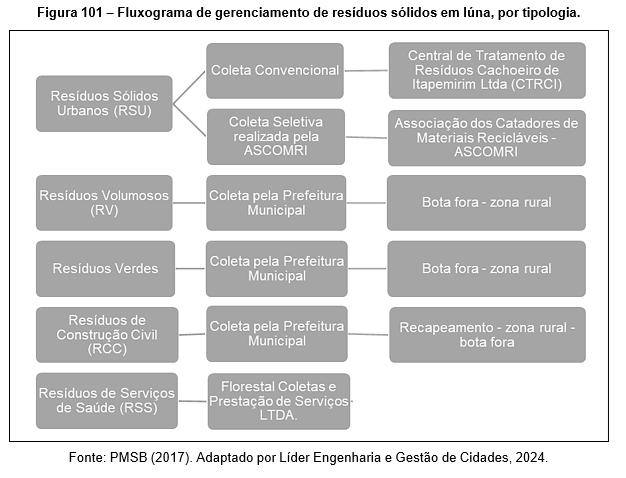

Figura 101 – Fluxograma de gerenciamento de resíduos sólidos em Iúna, por tipologia................................................................................................................................................ 316

Figura 102 – Lixeiras instaladas em Iúna, para resíduos domésticos........................ 327

Figura 103 – Contêiner para depósito de resíduos de maior volume........................ 328

Figura 104 – Ponto de Entrega Voluntária (PEV) no município de Iúna................... 329

Figura 105 – Latões de lixo comprados pela Associação de Gestão Comunitária de Água da Comunidade Nossa Senhora das Graças................................................................. 329

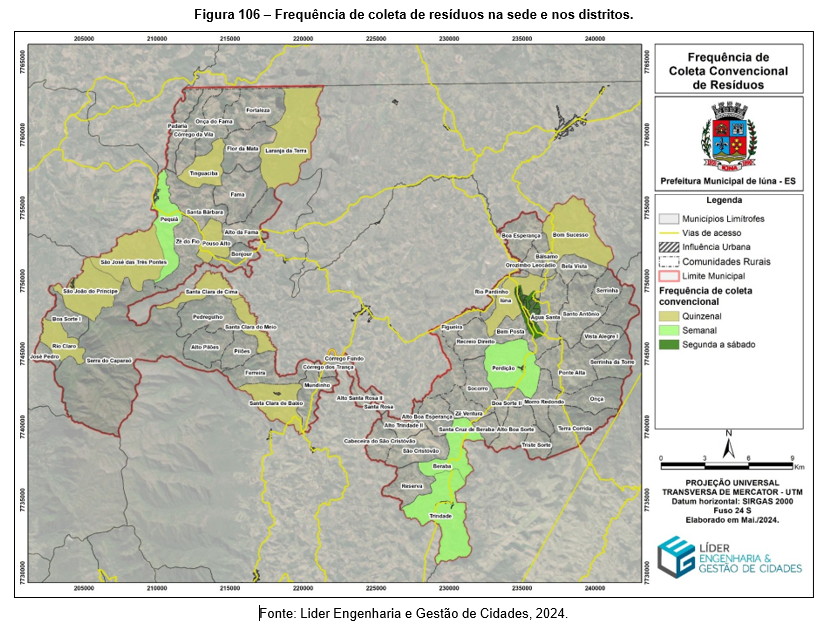

Figura 106 – Frequência de coleta de resíduos na sede e nos distritos.................... 331

Figura 107 – Veículos utilizados para a coleta de resíduos no município................. 332

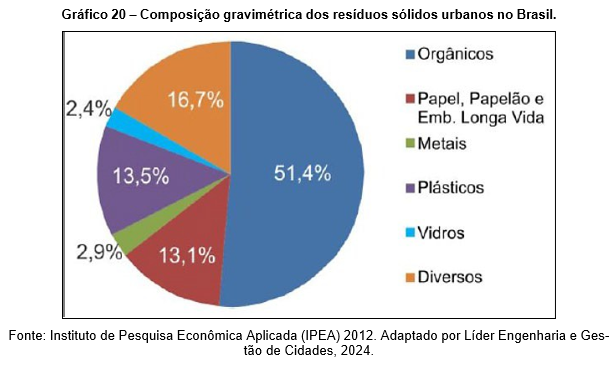

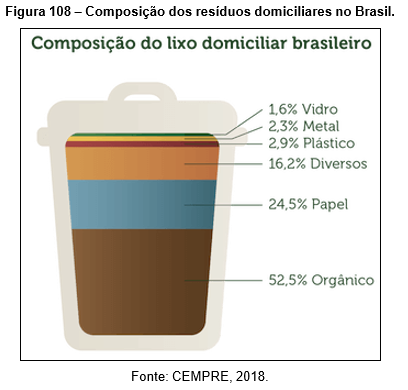

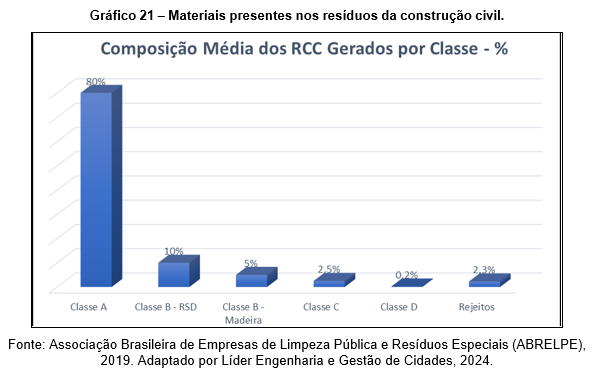

Figura 108 – Composição dos resíduos domiciliares no Brasil................................... 339

Figura 109 – Armazenamento de RSS na Santa Casa de Iúna – Sede.................... 346

Figura 110 – Armazenamento de RSS na Unidade de Saúde “Edelicia de Oliveira” – Sede................................................................................................................................................ 346

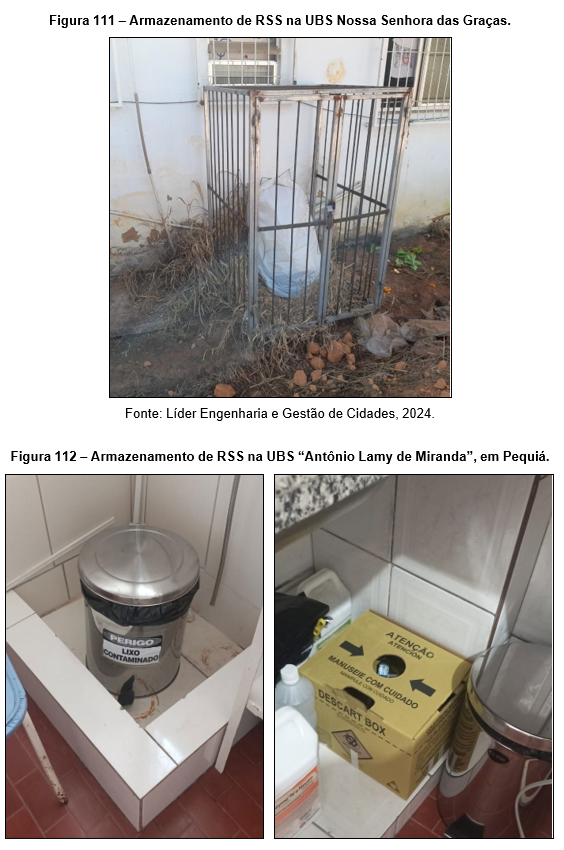

Figura 111 – Armazenamento de RSS na UBS Nossa Senhora das Graças........... 347

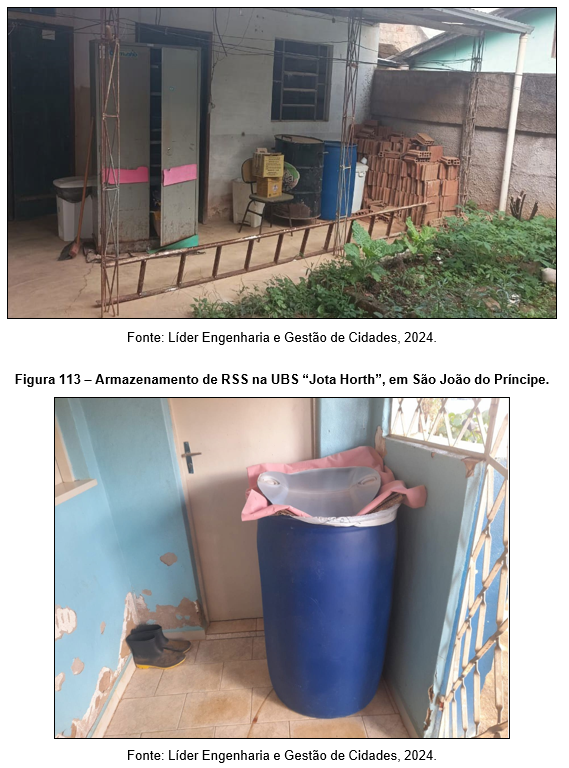

Figura 112 – Armazenamento de RSS na UBS “Antônio Lamy de Miranda”, em Pequiá................................................................................................................................................ 347

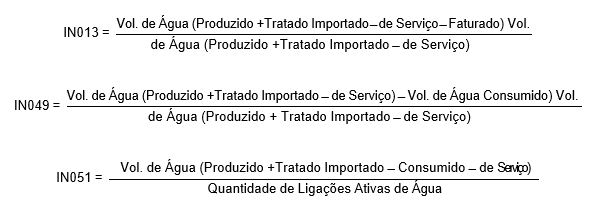

Figura 113 – Armazenamento de RSS na UBS “Jota Horth”, em São João do Príncipe................................................................................................................................................ 348